-

The Impossible Theatre

The Spanish Stage in the Time of Avant-Garde. This article offers a general overview of the new Spanish theatre during the twenties and thirties. The first section covers the trends in stage renovation promoted by Rivas Cherif, Valle-Inclán and García Lorca, among others, and reviews the main premieres, both in the professional and in the…

-

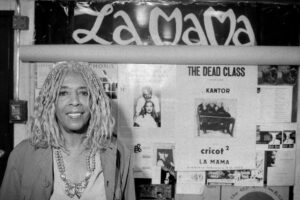

Ellen Stewart: teatro, amor, universo.

Texto de presentación de Ellen Stewart en las Jornadas con este mismo título en las que participaron Ellen Stewart, Sara Molina, Oskar Gómez Mata y José A. Sánchez. Coordinada por Margarita Borja. Alicante, del 4 al 6 de noviembre de 1997. Diseñadora, dramaturga y directora, Ellen Stewart es conocida internacionalmente como fundadora de La Mama,…

-

El ladrón de miradas

Un cuento para Antonio Pérez Relato publicado en el catálogo de la exposición Antonio Pérez El objeto encontrado. C.A.M., Valencia, 1997, pp. 9-28. Durante muchos años, Antonio Pérez ha mantenido en círculos privados el secreto de sus robos. Es un vicio que contrajo muy joven y que, a pesar de las advertencias de sus amigos, fue incapaz de abandonar.…

-

Introducción a Almas y jardines

de Margarita Borja Lectora. Revista de dones i textualitat, 5-6, Barcelona, 2000, pp. 131-139. La crisis de la forma dramática como soporte de la creación escénica afinales del siglo XIX produjo un divorcio entre dramaturgos y creadoresescénicos que se ha mantenido hasta nuestros días. Prescindiendo de estatendencia disociatoria, que ya tiene un siglo, las colecciones…

-

Defensa de la nueva danza

Blanca Calvo y José A. Sánchez Texto para el programa de la primera edición de Desviaciones. Publicado en la revista ADE TEATRO nº 60-61 (julio/septiembre), Madrid, 1997, pp. 192-193. Cada generación tiene derecho a sus propias formas y medios de expresión, del mismo modo que cada nación, cada región y cada ciudad, a su propia cultura. La satisfacción…

-

Sociología de la literatura y cultura de masas

1997. La aportación crítica de Leo Löwenthal. El pensamiento crítico de Löwenthal se caracterizó en todo momento por una decidida posición de resistencia…

-

ETIHW, de Anne Carlson

Sobre un trabajo coreográfico de Anne Carlson En diciembre de 1995 Anne Carlson presentó en Nueva York la primera entrega de su proyecto The White Series, en el que aún trabaja. Carlson es una artista que trabaja con un concepto ampliado de coreografía: sus trabajos resultan de la interacción del movimiento, la voz, el sonido…

-

Modelos y figuras de la época de resistencia

Texto publicado en Quimera nº 156 (marzo), Barcelona, 1997, pp. 37-44. Durante la década de los setenta, la obra de Müller fue leída y representada como la obra del gran dramaturgo contemporáneo. Durante la década de los ochenta, se convirtió en la de un maestro. Hoy, es la de un clásico. Heiner Müller no es…

-

Laboratorio de artes escénicas

1994-1996. Proyecto con estudiantes de licenciatura realizado en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Dramaturgia y dirección de Aquí nos quedamos porque nadie nos pregunta, inspirado en un texto de Georg Büchner. Estreno en la antigua Capilla de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 14 de Junio de 1994. Dramaturgia y direcciónde La hierba roja,…

-

Dramaturgias de la imagen

Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1994, 1999 y 2002. La experiencia contemporánea del arte escénico está marcada por la fijación cultural de ciertas formas del teatro burgués de mediados del XIX, que se resisten a dejar escapar de sí el concepto mismo de teatro. El aislamiento social del arte escénico se debe en gran parte…

-

las 40 horas

miércoles, 11 de mayo de 1994 diez de la mañana. sobre la mesa de mi despacho hay un montón de llaves. se las he pedido hace un rato a los conserjes para no tener que andar molestándoles a cada momento, pues vamos a estar abriendo y cerrando puertas por toda la facultad. llegué algo después…

-

Ojo Caliente, de John Jesurun

Producido por Arena Teatro. 1993. Cuatro pequeños individuos deciden convertirse en el centro del mundo. Desde la soledad de sus emisoras piratas sienten sobre sí recaer el peso de una misión inabarcable. No tienen nada importante que decir. Nadie les responde más allá de su propia imaginación.