Sobre The real fiction de Cuqui Jerez

The real fiction es una puesta en abismo basada en una minuciosa construcción formal y un humor disparatado que se nutre de los archivos compartidos por la generación “postcinema”. El accidente, modo habitual de irrupción de lo real en la ficción construida, se desvela una y otra vez como construcción que destruye la ficción previa (en sí misma una construcción falsa) y elabora una nueva ficción, abstracta, compuesta de pequeños fragmentos robados de grandes ficciones. El “fake” cinematográfico se instala en el escenario, sólo que no se trata de un ejercicio crítico sobre los mecanismos de construcción de realidad ni de una huida hacia delante en los terrenos de la ciencia ficción y la hiperrealidad, sino de una propuesta lúdica, de una comedia absurda que utiliza códigos, experiencias e informaciones propias del espectador del siglo XXI.

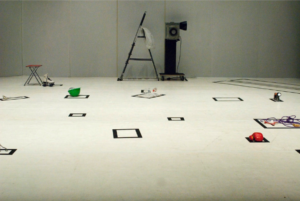

Dos actrices se entregan a la realización de una partitura de precisión con objetos cotidianos, espacios y tiempos rigurosamente marcados e instrumentos de baja tecnología que, obviamente, comportan un gran riesgo de error. Quien ha visto los anteriores trabajos de Cuqui Jerez y otras artistas de su generación puede imaginar cómo se desarrollará la construcción de la imagen y se prepara para esperar pacientemente la llegada del “anverso” que lo explique todo. Pero sobreviene el accidente, representado con naturalidad rayana en la verosimilitud (“verosimilitud”, ¡qué palabra tan antigua!), y el espectador se ve obligado a cancelar la atención, a interrumpir su propia programación de tiempo y redoblar los esfuerzos por observar lo incomprensible. Pronto advierte que su primera expectativa no tenía sentido, que estas chicas tan formales se entregan ahora a la construcción del accidente con la misma convicción con la que antes se entregaron a la construcción de una imagen que, empezamos a sospechar, no conducía a ninguna ficción revertida.

Tras el segundo accidente, el espectador se prepara para descifrar los códigos de la propuesta al tiempo que se da cuenta de que la supuesta formalidad de las actrices manipuladoras podría ser tan ficticia, es decir, tan construida como los pequeños accidentes exhibicionistas o los guiños sádicos. ¿Quiénes son las actrices? ¿Esas jóvenes previsibles que siguen el camino marcado, hablan contenidamente, renuncian al poder de la escena al reconocer sus problemas y sus errores y continúan su trabajo como si se encontraran en un ejercicio de clase en vez de en un acto público? ¿O lo que se adivina en el juego de la sangre, los tangas, el travestismo, el pecho al descubierto y su indiferencia ante el dolor, la destrucción e incluso la muerte del otro?

Se puede decir que en esta pieza, todo es falso, hasta la falsedad, y sin embargo no faltan momentos en que el espectador siente el vértigo de lo real que se desliza hacia el patio de butacas de manera amenazante: ¿será que por fin somos conscientes de que la hiperrealidad tiene un límite y que antes o después sobrevendrá un choque mucho más impactante que el de los objetos que caen, los telones que se desprenden o los focos que estallan. De ahí la paradoja de que una pieza tan aparentemente ingenua como ésta, en su ejecución y en sus materiales, ponga tan en evidencia la ingenuidad de ficciones absolutas tipo Matrix, donde lo real queda desplazado fuera de la experiencia estética y la sorpresa reducida a unos burdos golpes de efecto.

En The real fiction, en cambio, el espectador que ya ha asistido pacientemente a tres repeticiones y que empieza a abandonarse a los pequeños placeres de esta “comedia de los errores”, puede verse desconcertado cuando la directora de la pieza pide voluntarios para cantar el karaoke de Abba, y no puede evitar sentir, por más evidente que sea la profesionalidad del espontáneo, la amenaza de un desplazamiento definitivo de la acción hacia el patio de butacas. Así ocurre, en parte, sólo que por la intervención de nuevos extras que introducen nuevos dobleces en la pantalla de la ficción, espectadores “reales” que recitan su texto con la misma falsa candidez que las actrices ejecutaron en la primera repetición sus acciones, y técnicos y acomodadores “ficticios” que se entregan a la disparatada tarea de desmontar el teatro para poner al descubierto sus recursos ficcionales o interrumpir la función para acortar su tiempo.

El escenario desmontado, el tiempo destruido, la acción y la imagen sustituida por la descripción acelerada que lleva a prescindir (sólo ficticiamente) de la intervención del vehículo (real) utilizado por los dos bomberos (ficticios) y la narración del gran disparate final, la fiesta de la destrucción tan habitual en las pantallas, aquí narrada con prudencia y un justo entusiasmo. Una vez más, la corrección de las intérpretes, en este caso de la directora (en el papel de falso extra), que aceptan la necesidad de acortar su pieza para no robar tiempo al espectáculo siguiente, se ve contrastada por esa maligna complacencia en el voyeurismo apocalíptico en el que nos situamos. En esta ocasión toca reírse, no lamentarse. Y es el humor lo que sostiene la pieza, pero no lo que la justifica: la justificación está en otra parte: en ese fondo real que las pantallas anuncian, que las construcciones señalan y que no tiene sentido hacer visible para no convertirlo en espectáculo. Ya somos demasiado viejos, históricamente viejos, y podemos construir nuestras propias ficciones con la misma enérgica juventud con la que podemos construir nuestros proyectos. De vez en cuando, sienta bien reírse con inteligencia.

Este texto está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España