Pero ¿qué es eso de la Educación Emocional y para qué sirve, vamos a introducir otra nueva asignatura, no quedamos en que debemos trasmitir conocimientos…? Estas y otras son preguntas que se me han planteado en varias ocasiones por parte de padres y alumnos: intentaré clarificar, porque estamos hablando de algo que es consustancial a la educación de nuestros hijos e imprescindible para la dimensión personal y social del individuo.

Archivo de la categoría: necesidades educativas

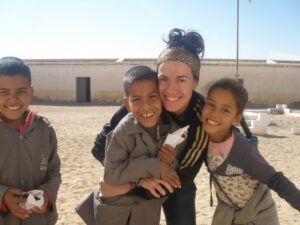

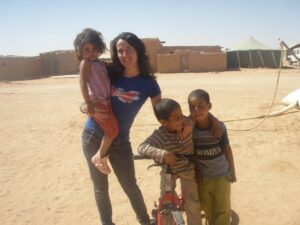

Una mirada hacia el Sahara

Nunca había tenido la posibilidad de trabajar en un colegio, y empezar en una clase donde la tutora no ayudaba mucho, era una situación muy complicada. Pero en el momento en que pones toda la carne en el asador, las cosas empiezan a funcionar mejor de lo previsto. Los cursos con los que trabajaba eran en un principio los más complicados, los temidos primeros de primaria, que no sabían decir ni una palabra de español, pero contra todo pronóstico, eran los que disfrutaban cada momento y cada enseñanza que les dabas. Nunca tenías suficientes recursos, porque siempre querían más, porque no querían que te fueras de su clase, porque querían seguir conociendo animales, números, letras…… . la educación es un bien que no terminamos de aprovechar las personas que la tenemos al alcance de la mano, pero los niños saharauis saben que su futuro está basado en la educación y en la formación propia de cada uno de ellos y que mediante la educación es como alcanzarán la libertad.

Nunca había tenido la posibilidad de trabajar en un colegio, y empezar en una clase donde la tutora no ayudaba mucho, era una situación muy complicada. Pero en el momento en que pones toda la carne en el asador, las cosas empiezan a funcionar mejor de lo previsto. Los cursos con los que trabajaba eran en un principio los más complicados, los temidos primeros de primaria, que no sabían decir ni una palabra de español, pero contra todo pronóstico, eran los que disfrutaban cada momento y cada enseñanza que les dabas. Nunca tenías suficientes recursos, porque siempre querían más, porque no querían que te fueras de su clase, porque querían seguir conociendo animales, números, letras…… . la educación es un bien que no terminamos de aprovechar las personas que la tenemos al alcance de la mano, pero los niños saharauis saben que su futuro está basado en la educación y en la formación propia de cada uno de ellos y que mediante la educación es como alcanzarán la libertad.Despedirse siempre es difícil y más aún cuando tienes la continua sensación de que aún no te has ido, dicen que la distancia entre la verdad y la mentira es la de los cuatro dedos. Cuatro dedos es lo que separa el oído de nuestros ojos, lo que te contaron puede que no sea verdad, pero lo que has visto, es la verdad que tu cuerpo guarda. Y esta es mi verdad, solo me caben en la boca palabras de agradecimiento, a mis padres por apoyarme a pesar del miedo a lo desconocido, a mis compañeros de viaje por estar siempre al lado cuando lo necesitaba, a mi otra familia, esa que vive un poco más lejos, pero que no puedo olvidar ningún día, por hacerme sentir como en casa, por cuidarme y enseñarme que la vida es un regalo y hay que luchar por ello y al destino o a quien quiera que mueva los hilos de esta vida por haberme dado el privilegio de poder viajar a la tierra donde no está el Sahara, pero están los saharauis.

SHUKRAM. Gracias

Belén Moreno (1º A de Educación Infantil)

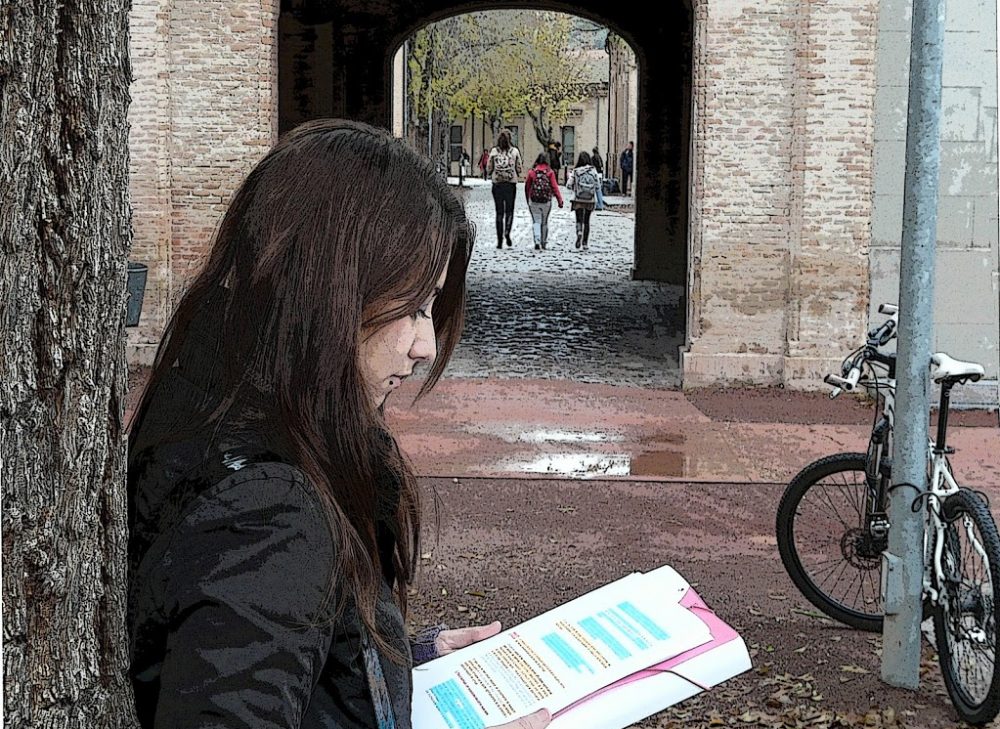

Vuelve Septiembre

¡Manos a la obra!

Miguel Ángel Heredia

Presidente de Fundación Piquer

Fuente de imagen

CRE-ANDO: Una nueva experiencia educativa, un reto experimental…

VALORES EDUCACIONALES: ¿Es favorable o desfavorable la participación que hay actualmente de los padres en la escuela?

Los alumnos se hacían más responsables de sus actos dentro del recinto y más responsabilidad a la hora de ser ellos mismos los que más se ocupaban de sus tareas en la propia casa. Los padres se limitaban a que hicieran sus deberes. Las visitas a los profesores eran más escasas y generalmente cuando esto ocurría eran por temas excepcionales, bien por la buena conducta del alumno o todo lo contrario.

Los alumnos se hacían más responsables de sus actos dentro del recinto y más responsabilidad a la hora de ser ellos mismos los que más se ocupaban de sus tareas en la propia casa. Los padres se limitaban a que hicieran sus deberes. Las visitas a los profesores eran más escasas y generalmente cuando esto ocurría eran por temas excepcionales, bien por la buena conducta del alumno o todo lo contrario.ENTREVISTA AL DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA.

Francisco José García Galán

Delegado Provincial de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.

Tema a tratar: ACOSO ESCOLAR

ación de la conducta del agresor. En ambos casos es necesario también trabajar con las familias.

tas contrarias (no tengo el dato de nº de alumnos). Son conductas contrarias a la convivencia, no solo acoso:

-

Actos de indisciplina que alteren gravemente el desarrollo normal de las actividades del centro: 906.

-

Injurias u ofensas graves contra otros miembros de la comunidad escolar: 364.

-

Acoso o violencia contra personas y actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal: 417.

-

Vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad: 62.

-

Suplantación de personalidad, falsificación o sustracción de documentos: 47.

-

Deterioro grave de las dependencias del centro: 95.

-

Exhibir símbolos racistas, que inciten a la violencia,…: 5.

-

Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro: 1.112.

-

Incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad: 207.

Te lo desgloso por niveles educativos.

- Etapa educativa Alumnos matriculados Nº de conductas

- Infantil 24.495 5

- Primaria 45.003 349

- Secundaria 28.737 2.405

- Bachillerato 9.077 49

- Ciclos Grado medio 4.360 34

- Ciclos Grado superior 3.627 2

- Programas cualificación profesional inicial 1.648 361

Las medidas correctoras aplicadas son las siguientes:

-

Restricción de uso de determinados espacios del centro: 14.

-

Realizar una actividad educativa en el recreo: 12.

-

Hacer su trabajo de clase en otro espacio del centro: 10.

-

Realización de tareas en horario no lectivo por un periodo superior a una semana e inferior a un mes: 100.

-

Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o complementarias durante un periodo que no podrá ser superior a un mes: 404.

-

Cambio de grupo o clase: 31.

-

Expulsión del centro hasta 5 días lectivos: 1.538.

-

Expulsión del centro de 6 a 10 días: 224.

-

Expulsión entre 11 y 15 días: 205.

-

Cambio de centro: 9.

-

No asignada medida correctora: 920.

-

Perfil del acosador: no tenemos un perfil determinado exacto, pero los casos graves suelen ser alumnos que tienen problemas familiares en su casa. Otro porcentaje importante son alumnos que sin problemas graves en su casa, carecen de control parental.

-

Comportamiento y perfil de la p

ersona acosada: de todo tipo, pero en los últimos años se ha producido un aumento en personas inmigrantes (desde agresiones físicas a realizar “vacío afectivo”: no ir a sus cumpleaños porque son inmigrantes,… (esto se da mucho en Sonseca).

¿Tiene algún material que nos pueda servir de utilidad?

Sólo la normativa y mirad lo del defensor del pueblo que os he dicho (aunque sea sólo acoso a través de Internet).

La participación de los padres en el centro escolar. Entrevista a D. Manuel Fernández Bécales

Mi aportación para la revista digital “El Recreo” es una entrevista realizada a D. Manuel Fernández Bécales, presidente del AMPA del Colegio Público Escultor Alberto Sánchez (situado en el barrio Toledano de Santa María de Benquerencia). Mi objetivo con esta breve entrevista es averiguar el grado de participación de los padres dentro del centro.

1. ¿Qué grado de participación se da por parte de los padres en la AMPA?

“No hay mucha participación, puesto que los padres no suelen interesarse demasiado; sobre todo, aquellos que pertenecen a la etnia gitana o inmigrante, que no se interesan casi nada.”

2. ¿Con qué frecuencia se reúnen para debatir los problemas del centro?

“Nos solemos juntar una vez al trimestre, pero el número de participantes es muy bajo. En un principio, acudimos unas ocho o diez personas; pero en la siguiente sólo fuimos dos o tres aproximadamente, por lo que no solemos convocarlas, salvo un caso concreto en el que necesitemos reunirnos.

A mí me gustaría, como Presidente y padre, que hubiese un poco más de participación y colaboración, pero bueno, así están las cosas.”

3. Como padre, ¿tiene cierto temor hacia los conflictos que puedan surgir con otras etnias distintas a la nuestra?

“Como padre payo y, hablo en nombre de la mayoría, sí que tenemos cierto miedo, si se le puede llamar así, ya que, se da mucho rechazo por partes de los niños gitanos hacia nuestros hijos, pues no saben relacionarse y no se integran con los demás niños.

Además, si surge un problema entre un niño payo y otro gitano, el payo puede llegar a solucionarlo, mientras que el gitano sólo amenazaría. Pero no debemos sorprendernos de esto, pues ocurre lo mismo en el caso de los padres. Si nos tenemos que reunir por algún problema que haya ocurrido entre nuestros hijos, el gitano querrá que se disculpen con su hijo, y no pedirá perdón ni castigará a su hijo por nada; y eso es algo que, no me parece normal.

Por otro lado, también debo decir que, es distinto en el caso de los inmigrantes, que como si dijéramos, hacen menos ‘ruido’, son más participativos, menos violentos y se integran en mayor medida. De hecho, el único problema que suelen tener éstos últimos, es el idioma, que les retrasa un poco”.

4. ¿Qué actividades educativas y culturales realiza la AMPA?

“Nos decantamos por las actividades que más demandan los niños, y esto va como la moda, un año pueden querer una determinada actividad y al año siguiente otra distinta. Además, cuando los niños terminan sexto se rompe la ‘cadena’ y los más pequeños comienzan a demandar otras cosas distintas. Lo que piden, es lo que les solemos poner al año siguiente; y fundamentalmente, las más demandadas son el baloncesto, el aeróbic, las clases de informática, etc.

Además, por ejemplo en estas fechas de Navidad, hacemos otras actividades como son las de organizar un chocolate tanto para padres y profesores como para niños o realizar manualidades como tarjetas navideñas y luego a la que mejor esté, le damos una pequeña recompensa.”

5. ¿Están contentos con el resultado de estas actividades?

“Sí, sí que lo estamos, de hecho, debo reconocer que como Presidente siempre intento llevar a cabo, lo mejor que puedo mi función y, aunque no contemos con un gran número de alumnado, sí que es cierto que se da bastante participación por parte de los niños. Aunque también, debo admitir que al ser tan pocos, en algunas ocasiones las actividades que hemos querido realizar han sido suspendidas, porque los niños perdían interés y no llevaban a nada.”

Disciplina y escuela

Conferencia sobre el Trastorno Específico del Lenguaje en la Facultad de Educación

|

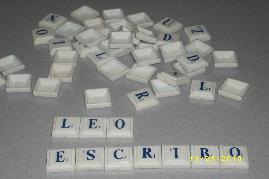

TRASTORNOS DEL LENGUAJE EXPRESIVO

|

DISPRAXIA VERBAL: Los niños tienen problemas fonológicos y articulatorios, y hablan con mucho esfuerzo y poca fluidez. Si los problemas expresivos son muy severos, se hace muy difícil la evaluación de sus destrezas sintácticas.

|

|

DÉFICIT DE PROGRAMACIÓN FONOLÓGICA: La producción verbal imprecisa e ininteligible es el problema principal de los niños de este grupo. Presentan habla fluida, y en algunos casos incluso su débito puede ser abundante, aunque no consiguen el mínimo de calidad ni claridad para hacerse entender por sus interlocutores. La mayoría de estos niños mejora durante la edad escolar, por lo que el problema se considera menos severo que el que presentan los niños pertenecientes al grupo de dispraxia verbal.

|

|

|

TRASTORNOS DEL LENGUAJE EXPRESIVO Y RECEPTIVO

|

AGNOSIA VERBAL AUDITIVA: Los niños con este problema no comprenden el lenguaje, aunque sí los gestos simbólicos, y si su edad y madurez lo permiten, pueden aprender rudimentos de lectura. Este tipo de T.E.L. es muy poco frecuente.

|

|

DÉFICIT FONOLÓGICO – SINTÁCTICO: Los niños pertenecientes a este grupo tienen dificultades de articulación, fonología y morfosintaxis, tanto de tipo expresivo como receptivo. Emiten enunciados muy cortos con frecuente omisión de palabras función y de marcadores morfológicos. Los problemas de comprensión son menores que los de producción, y sólo se evidencian en el lenguaje abstracto y descontextualizado.

|

|

|

TRASTORNOS DE PROCESAMIENTO DE ORDEN SUPERIOR |

DÉFICIT LÉXICO – SINTÁCTICO: Este subgrupo de niños tiene dificultades léxicas, morfológicas y de evocación de palabras. Les cuesta encontrar la palabra correcta, y la suelen eludir con parafasias imprecisas que pueden recordar a algunos tipos de anomia afásica. Rapin y Allen describen la sintaxis de este subgrupo como inmadura para su edad, aunque las habilidades fonológicas y articulatorias se encuentran dentro de la normalidad.

|

|

DÉFICIT SEMÁNTICO – PRAGMÁTICO: Rapin y Allen dicen que los problemas lingüísticos de estos niños no siempre se identifican como propios de un T.E.L. Aunque su habla es fluida y estructuralmente correcta, presentan problemas severos de comprensión del significado de mensajes verbales, ya que los suelen interpretar de una forma completamente literal. No responden adecuadamente a las preguntas, o lo hacen basándose sólo en alguna palabra que hayan comprendido, sin tener en cuenta el mensaje en su conjunto. Pueden presentar lenguaje ecolálico y perseveraciones.

|

Cooperación para el desarrollo UCLM-2011

http://www.uclm.es/fundacion/practicas/edicion_VI/index.asp