El «melón» universitario: reformas y rankings.

Decimos en la Mancha que hay que tener cuidado con abrir un melón, que luego no se pueden cerrar. Pues bien, antes o después se veía venir que tocaría abrir el «melón» universitario. Por lo pronto se crea una comisión de expertos y se suben las tasas universitarias. Además se abre el debate sobre la calidad de la enseñanza universitaria española. A decir verdad, estoy de acuerdo con buena parte de los argumentos que alientan este camino reformista: sobredimensionamiento, elevada tasa de abandono universitario, prolongada permanencia de los alumnos, inadecuada estructura de tasas académicas, obsoleto planteamiento de la carrera docente e investigadora… Ahora bien, un argumento que me rechina especialmente es el de que España no cuenta con ninguna universidad entre las mejores del mundo (aquí y aquí). El dato es contundente y debe ser un indicador a tener en cuenta, pero que conviene matizar.

Primero.- «Los peligros de cualquier ranking«. Imaginemos que tenemos una clase con 25 alumnos. A la hora de escoger el método de evaluación podemos escoger entre que aprueben los 10 mejores o que aprueben todos los que superen el examen de conocimiento. ¿Que sistema cree el lector que es más justo y, además, racional? ¿Suspendería usted a quien demuestra los conocimientos necesarios sólo porque no está entre los mejores o más brillantes? Para que en una clase de 25, podamos seleccionar a los 10 mejores es matemáticamente necesario que haya 15 peores; lo cual sólo indica que están peor preparados en términos relativos pero no necesariamente en términos absolutos. A buen entendedor…

Segundo.- «La metodología del ranking«. Los ranking suelen sobre-ponderar la dimensión investigadora sobre la formativa o profesional; en buena parte debido a la facilidad de medición de la primera, en un claro ejemplo de que la disponibilidad del instrumental condiciona los resultados. En este sentido siempre me ha sorprendido que el prestigio de que gozan la Universidad de Comillas o la de Deusto entre la clase empresarial española no se refleje en una alta posición dentro de los rankings nacionales. ¿Se equivocarán los empresarios al permitir que formen sus cuadros de mando y pagarles además altos salarios?

Tercero.- «Las funciones de la Universidad«. La creación de conocimiento (lo que primariamente miden los rankings) es uno de los cuatro objetivos que la LOU-LOMLOU (Art. 1) atribuye a la universidad. Los otros tres son: formar profesionales, difundir el conocimiento en el ámbito universitario y fuera de él. Por tanto, no es de recibo evaluar toda la calidad universidad con arreglo a sólo uno de los cuatro objetivo. O bien cambiamos los objetivos o bien construimos indicadores más exhaustivos. En este sentido también sorprende que si nuestras universidades son tan malas (por no estar entre las 200 mejores) que nuestros egresados emigren a otros países europeos y encuentren de forma competitiva trabajos cualificados (medicina, enfermería, ingenierías…)

Sacralizar los rankings puede llevar a perder la perspectiva de que la universidad tiene otros tres objetivos distintos de la creación del conocimiento y no menos importantes. Si nos empeñamos en centrarnos sólo en el primero y establecemos la estructura de incentivos adecuada, seguramente lo conseguiremos a medio plazo; la calidad investigadora aumentará pero puede que la calidad formativa disminuya. Los profesores preferirán no salir de sus despachos y centrarse en escribir artículos en vez de atender alumnos y preparar unos buenos materiales docentes.

El triunfo de la Economía

Me viene a la memoria estos días algo que escuché hace unos años: «La Economía sería la ciencia «dominante» en el siglo XXI, al igual que la Teología lo fué durante buena parte de la Edad Media y Moderna». Me acordaba estos días pues, desde el inicio de esta crisis, parece que no hay vida más allá de la Economía. Todas las mañanas nos despertamos con noticias sobre bancos, empresas, déficit público, rescates, préstamos, recortes, desempleo, divisas, comercio exterior… conocemos mejor el valor de la prima de riesgo española que del precio del Kg de patatas (si no me creen, hagan la prueba). En definitiva, la Economía nos ha dominado… y es una pena. Digo que es una pena, pues el «Proyecto vital» que se nos ofrece, basado en el enriquecimiento personal (ingresos) y el colectivo (PIB), nos está llevando a confundir el medio con el fín. Los recursos económicos son un medio para vivir más, para vivir mejor, para ser más felices. Sin embargo, relacionamos prosperidad con placeres materiales (consumo conspicuo), olvidándonos de aquellos bienes de orden superior (salud y felicidad de nuestras familias y amigos, confianza en la comunidad, carácter dignificador del trabajo, placeres intelectuales, disfrutar de la naturaleza…) que, aunque requieren dinero, no requieren ser esclavos del dinero. Es sorprendente, cómo las horas de trabajo que libera el desarrollo tecnológico se destinan a trabajar más para producir más y consumir más y no al cultivo de la dimensión personal y social.

Digo que es una pena, pues el «Proyecto vital» que se nos ofrece, basado en el enriquecimiento personal (ingresos) y el colectivo (PIB), nos está llevando a confundir el medio con el fín. Los recursos económicos son un medio para vivir más, para vivir mejor, para ser más felices. Sin embargo, relacionamos prosperidad con placeres materiales (consumo conspicuo), olvidándonos de aquellos bienes de orden superior (salud y felicidad de nuestras familias y amigos, confianza en la comunidad, carácter dignificador del trabajo, placeres intelectuales, disfrutar de la naturaleza…) que, aunque requieren dinero, no requieren ser esclavos del dinero. Es sorprendente, cómo las horas de trabajo que libera el desarrollo tecnológico se destinan a trabajar más para producir más y consumir más y no al cultivo de la dimensión personal y social.

Por otra parte, la realidad es tozuda y parece empeñarse en desdecir continuamente lo que la corriente principal (Consenso Washington o similar) demuestra con elegantes modelos matemáticos.

Sobre consumo conspicuo

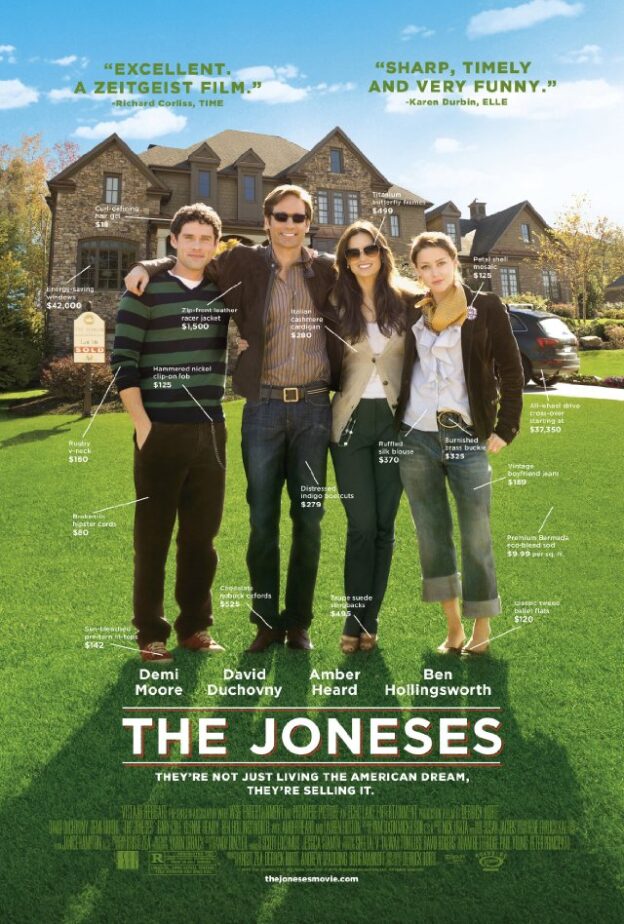

La semana pasada se proyectó dentro del ciclo «La Economía en el Cine» de la Facultad a la que pertenezco la película «The Joneses» («amor por contrato» en castellano). Una sátira, llevada al extremo, de la mercantilización de los seres humanos (y no se imaginan hasta que extremo). La estupenda presentación de nuestra compañera de comercialización e investigación de mercados se centró en subrayar el enfoque de marketing que recorre toda la película. Lectura interesante, aunque mis particulares intereses me llevaron más al pensamiento económico.

La película me gustó especialmente por reflejar una de las ideas más poderosas de Thornstein Veblen, economista marginal aunque de poderosa influencia intelectual, considerado padre del institucionalismo. Tuvo una vida ciertamente peculiar; Bohemio, desaliñado, de rudas maneras y algo mujeriego, lo que le llevó a deambular por distintos campus americanos no siempre dejando buenos amigos.

La poderosa idea de que les hablo y que recorre la película como eje central es la del «consumo conspicuo» que mejor traduciríamos como «consumo presuntuoso», cuyo único objetivo es llamar la atención, jactarse, alardear de los bienes.

Para Veblen, este consumo pretencioso y desorbitado contribuyó a proyectar una aureola de admiración sobre los «robber barons» americanos de finales del XIX. Los Rockefeller, Vanderbilt, Rotschild… se convirtieron en los aristócratas «de facto» de la república americana. Impusieron unos modos culturales que los ciudadanos de a pie quisieron, y se esforzaron, por imitar. Estros «nuevos ricos» amasaron sus fortunas mediante estrategias depredadoras que, el darwinismo social, se encargó de legitimar moralmente. Todo ello modeló culturalmente la ética económica americana, de tal manera que enriquecerse y jactarse de ello (como si de una cornamenta entre una pelea de ciervos se tratara) fue el leit motiv de buena parte de la sociedad finisecular de Estados Unidos. Es más, a mi juicio, la fusión entre la ética protestante, la economía clásica y la selección natural Darwiniana ha conformado un específico modo americano de entender el papel de los seres humanos en la esfera económica y las relaciones que se establecen entre ellos.

La película «The Joneses» subraya la idea de que el consumo es comparativo y presuntuoso. El placer que nos proporciona nuestro consumo está directamente relacionado con el nivel de consumo de nuestro entorno (o teoría del soy feliz siempre que en la cena de nochebuena mi móvil sea más molón que el de mi cuñado). Algo absolutamente irracional desde el punto de vista humano ¿o no?

Artículo en «Economía Digital»: Sobre horarios

Hoy me publican en «Economía Digital » de LaCerca.com un artículo sobre el «peculiar» horario que rige nuestras vidas. La idea básica es que este país está «en funcionamiento» un buen número de horas cada día, sin que por ellos tengamos mayor calidad de vida, ni seamos mas productivos.

El cambio horario suele ser un socorrido tema de conversación en estos días; al hilo de una de ellas, alguien contó la anécdota de que antiguamente en su aldea, cuando alguien preguntaba la hora, la gente respondía: ¿cuál, la solar o la de Franco?

El cambio horario suele ser un socorrido tema de conversación en estos días; al hilo de una de ellas, alguien contó la anécdota de que antiguamente en su aldea, cuando alguien preguntaba la hora, la gente respondía: ¿cuál, la solar o la de Franco?

Leyendo sobre… La doctrina del «shock»

Pertenezco al grupo de los que creen en la bondad del ser humano, en su capacidad de empatizar con el otro, en la necesaria dimensión comunitaria de la existencia humana. Por ejemplo, frente a la barbarie del antiguo régimen, prefiero mirar el espíritu de la revolución francesa, frente a la barbarie del nazismo, prefiero recordar la «declaración universal de los derechos humanos» y frente al carácter descarnado del ciclo económico, prefiero ver los instrumentos de cobertura social que hemos consensuado en un buen número de países para proteger a los que el sistema excluye.

Antes burócrata, que sencillo

Un nuevo caso es el «Código de Buenas prácticas de la Banca», que trata de limitar los desahucios en las familias en situación de marginalidad. La idea es estupenda. Además va en el buen camino de introducir medidas de solidaridad social. Estas medidas tienen un importante efecto material-económico -el más obvio- y otro, no menos importante, que es el pedagógico social: en una etapa de desánimo generalizado las medidas que reintroducen escenarios de solidaridad frente al individualismo descarnado del mercado son una terapia absolutamente necesaria para devolver la confianza en la sociedad que nos acoge. Bueno, que me despisto, a lo que vamos: este código establece unos requisitos técnicos que complican la idea inicial e introducen incentivos a la pillería; otra cosa que aquí también nos pone mucho. Ante cualquier nueva regulación que introduzca ayudas, lo primero que hacemos es ver si cumplimos los requisitos y, si andamos en el límite, a ver cómo los sorteamos.

Leyendo sobre… «Manías, pánicos y cracs» (una y otra vez)

La semana pasaba andaba de limpieza en el despacho y me topé con el, ya convertido en clásico, libro de Kindleberger «Manías, pánicos y cracs». Recuerdo que utilicé el libro para un trabajo de la asignatura «Sistema Financiero Español» de cuarto curso de licenciatura. Como soy de natural curioso y, sobre todo, de frágil (y selectiva memoria, según mi entorno más cercano) decidí releer las notas que tenía sobre el libro y el propio trabajo. Y cual no sería mi sorpresa cuando descubrí que aquel trabajo podría ser perfectamente presentado por una alumno 20 años después. En el año 1993 vivíamos una crisis financiera que, salvando las distancias, presenta patrones similares a la actual… y, en definitiva, a todas las crisis que en el mundo han sido. Lo cual me hace preguntarme ¿Seremos incapaces de aprender del pasado?

La tesis principal del autor es que «…los mercados funcionan bien en general y que normalmente se puede confiar en ellos para decidir la distribución de los recursos y, dentro de ciertos límites, la distribución de las rentas, pero que ocasionalmente los mercados estarán abrumados y precisarán cierta ayuda. Naturalmente, el dilema reside en que si los mercados saben de antemano que se les dispensará una ayuda generosa se derrumban con mayor frecuencia a la vez que funcionan con menor efectividad«. Es decir, un clásico problema de riesgo moral: en situaciones críticas hay que rescatar para evitar males mayores, pero la perspectiva del rescate conduce a prácticas irresponsables y aumenta las posibilidades de llegar a esa situación crítica.

Ahora los bancos son demasiado grandes para caer (TBTF), pero no siempre ha sido así y haber dejado caer a algunos bancos pequeños o medianos quizás hubiera alentado la prudencia y la sensatez en las inversiones financieras, frente a los riesgos desproporcionados y la espiral especulativa. Sadeq Sayeed, un relevante financiero del que ya hablé en otra ocasión, situaba el origen cercano de la presente crisis en el rescate del fondo de inversión «Long-Term Capital Management«. El fondo perdió 4600 millones de dólares con la crisis rusa lo que llevó a la intervención de la Reserva Federal. La importante lección es que el Fondo no era lo suficientemente grande para que su caída pusiera en peligro al sistema, pero transmitió a todo el mundo financiero la seguridad de que la Reserva Federal no dejaría caer a nadie. En otras palabras, la caída no habría tenido impacto sobre el sistema financiero, pero sí lo tuvo la lectura que el mundo de las finanzas hizo de dicha intervención. «Barra libre al riesgo». ¿Para qué centrarnos en inversiones prudentes y de rentabilidad normal, si podemos conseguir rentabilidades extraordinarias y forrarnos con inversiones arriesgadas? Además, en el peor de los casos, nunca nos dejarán caer.

En segundo lugar, el libro resulta interesante por la familiaridad con que puede releerse a la luz de la presente crisis (no tan diferente de otras anteriores) siguiendo la secuencia (que Kindleberger toma prestada de Minsky): Shock externo (Detonante) => Oportunidad negocio => Auge => Expansión Crédito => Especulación-Aumento Demanda => Euforia o sobrenegociación (Manía) => Apalancamiento => Burbujas => Especulación desplaza de objetos valiosos a ilusorios => Aceleración interés, circulación dinero y precios => Alguien decide vender y obtener beneficios => Dudas y Vacilación => Estampida por deshacerse activos tóxicos => Pánico => Crac.

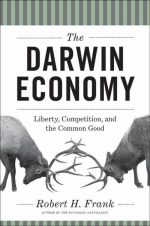

Leyendo sobre… «Darwin y Economía»

El darwinismo social, sintetizado en el adagio «la supervivencia del más apto», se ha convertido en uno de los sustentos intelectuales más firmes de la teología del libre mercado. Si el proceso de selección natural contribuye a la mejora de las especies (y la economía) cualquier impulso humanitario (protección, regulación) necesariamente ha de entorpecer dicho camino hacia la perfección. Esta lectura de Darwin encaja perfectamente con la metáfora de la «mano invisible» de Smith, según la cual el comportamiento egoísta contribuye al bienestar de la sociedad. La fusión Darwin-Smith parece legitimar científicamente determinadas opciones morales y políticas. ¿Será esta la única lectura? ¿Realmente no hay alternativa (Thatcher Dixit)?

Rober H. Frank, autor del Manual que recomiendo en Microeconomía, y nada sospechosos de heterodoxia económica ha escrito un interesante libro que cuestiona la anterior interpretación de Darwin.

La tesis central del libro es que «con frecuencia las fuerzas desenfrenadas del mercado no consiguen canalizar el interés propio individual hacia el bien común.» Al contrario, en determinadas ocasiones, como Darwin supo ver, «los incentivos individuales pueden desembocar en despilfarradoras carreras armamentísticas«; es decir, estrategias sin más meta que superar al adversario. El autor lo ilustra con el siguiente ejemplo (de ahí la imagen de portada). En los alces, la cornamenta no es una arma contra predadores externos, sino contra otros miembros de la especie por el acceso a las hembras; a mayor cornamenta, mayor posibilidad de apareamiento. Como resultado, los alces tienen unas cornamentas muy grandes que benefician al individuo, pero perjudican notablemente a la especie a la hora de escapar de sus predadores.

Como ya hemos señalado el autor no es precisamente un antisistema, él mismo reconoce que «a diferencia con la mayoría de críticos de izquierda, admito la validez de la mayoría de los supuestos básicos libertarios -que los mercados son competitivos, que la gente es racional, y que el estado debe asumir la carga de la prueba antes de limitar cualquier libertad de actuación individual del ciudadano» No obstante, «cuando la recompensa depende del ranking que se ocupa dentro del colectivo desaparece la presunción de armonía entre el interés individual y el colectivo, y con ello, el postulado fundamental que legitima la un mercado sin restricciones«.

Una vez establecido que interés individual y colectivo pueden divergir, el autor se dedica a defender que un sistema impositivo es más eficiente que uno regulatorio para intentar controlar aquellas actitudes individuales que perjudican a la especie. Como buen microeconomísta y conocedor de la conducta humana y de que los agentes económicos se mueven por incentivos argumenta que es mucho mejor actuar sobre estos y que sea el propio individuo el que decida lo que más le conviene que implementar una legislación restrictiva de la libertad individual. Además «los impuestos sobre actividades dañinas matan dos pájaros de un tiro. Generan ingresos y desincentivan comportamientos individuales cuyos costes exceden los beneficios».

Cae el PIB Alemán. ¿Malas noticias?

Según el último parte de guerra de Eurostat, el PIB de la Eurozona y de la Unión Europea ha caído en ambas un 0,3% durante el último trimestre del 2011, con el agravante de que la locomotora alemana también empieza a sufrir las embestidas de la crisis y verá contraída su economía en un 0,2%. Pésimas noticias para los Europeos ¿o no?

Parece que Alemania, con su fortaleza exportadora y su capacidad de endeudarse a coste 0 o negativo, pensó que la crisis no iba con ella, que era cosa de otros, que había que meter en cintura a los vagos y derrochadores habitantes del sur.No diré yo que desde el sur no se hayan dado argumentos sobrados para hacer enfadar a los vecinos del norte, pero la estrategia terapéutica emprendida por Alemania, al más puro e inflexible estilo germánico, basada en las teología de los recortes, ataca directamente la línea de flotación del barco del Euro y, lo que me parece más relevante, a la propia esencia del proyecto político de integración europea; hasta ahora, conviene recordar, la única fórmula anti-conflictos bélicos europeos que ha demostrado ser verdaderamente eficaz.

Pues bien, que me despisto, Alemania con su premeditado estrangulamiento fiscal y monetario y la confianza ciega en el efecto expansivo de la austeridad fiscal está haciendo zozobrar el barco, y que si nos hundimos, nos hundimos todos. Puede que no económicamente pero sí Europeísticamente.

Por esto, el decrecimiento Alemán puede no ser tan mala noticia. Quizá lleve a la señora Merkel a ver la necesidad de abrir el grifo de los euros y del gasto público. Si no hay dinero, si la actividad económica se paraliza, si cae en picado la confianza de los consumidores y en cadena la de los empresarios y la inversión ¿dónde van a colocar los su estupenda maquinaria de última tecnología producida hiper-eficientemente?

Como ya dije, la estrategia alemana tiene un claro efecto pedagógico pero cuidado no vayan a pasarse de frenada.