-

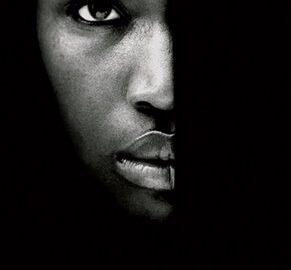

Mediaciones Africanas

2003. En colaboración con Landry Wilfrid Miampika. Una propuesta para recorrer las interconexiones entre las modalidades artísticas (artes plásticas, fotografía, cine) y las creaciones literarias postcoloniales (francófonas, hispanófonas, lusófonas y anglófonas) del África Negra en su diversidad de tendencias y problemáticas. Exposición de fotografía de Angèle Etoundi Essamba Ciclo de cine a cargo de la…

-

Todos los buenos espías tienen mi edad, de Juan Domínguez

Reseña de la pieza de Juan Domínguez. Publicada en AVAE, 2003 La función del espectador es la del lector. Pero la lectura está condicionada por un tiempo y una presencia, que impone el manipulador de las cartulinas, un cuerpo neutro en quien, sin embargo, se reconoce al autor del texto. Convertir al espectador en lector…