José A. Sánchez. 2009

Publicado en: Ana Buitrago (ed.), Arquitecturas de la mirada, Mércat de les flors-Institut del Teatre, Barcelona, 2009.

Una versión abreviada se publicó en el libro Lecturas sobre danza y coreografía (2013).

La concepción autoral de la práctica coreográfica condujo inevitablemente a una reflexión sobre la posición del sujeto en dispositivo escénico. De ella derivó en un primer momento un rechazo de lo espectacular, es decir, de la puesta del cuerpo al servicio de la imagen en beneficio de un cuerpo discursivo. En las propuestas de numerosos coreógrafos a partir de los años sesenta, el cuerpo que actúa para crear imágenes fue sustituido por el cuerpo que escribe y, paralelamente, el espectador fue reemplazado por un lector. Sin embargo, este desplazamiento no dejaba de ser una abstracción teórica, pues la imagen es inalienable del cuerpo y, por otra parte, cualquier imagen (y nuevamente con más eficacia en los tiempos actuales) es al mismo tiempo signo. El conflicto cuerpo-imagen se reveló muy pronto no como un antagonismo dialéctico, sino más bien como una tensión productiva en el interior de la producción coreográfica.

A comienzos del siglo XXI, numerosos coreógrafos han planteado la cuestión de la mirada como eje central de su discurso. Al hacerlo, asumen la imposibilidad de alterar sustancialmente la situación básica (física) de lo escénico: la de un ser humano que mira el cuerpo de otro ser humano que actúa frente a él; sin embargo, se han esforzado en descubrir nuevos modos de subvertirla, de alterar la comodidad objetualizadora del espectador y activar procesos de comprensión que rompan la inmediatez temporal y permitan una apertura: el cuerpo, sin dejar de ser imagen, se convierte también en generador de discurso y dialoga con la mirada (o con el cuerpo) del espectador en una dimensión ya no absolutamente condicionada por lo sensible. Este diálogo puede ser entendido como una tentativa por parte del autor de apropiarse en cierta medida de la mirada del otro y utilizarla como material para su propia construcción: dado que asumo la objetividad inalienable de mi cuerpo, puedo entonces restar subjetividad a la mirada del otro y tratar objetivamente esa mirada como material compositivo, sin por ello poner en cuestión la condición de sujeto de ambos, más bien intentando enfatizarla en un necesario juego intersubjetivo.

Las técnicas utilizadas para la puesta en escena de estas arquitecturas son diversas. En ocasiones se recurre a poner en evidencia los condicionantes corporales de la mirada y forzar así una conciencia crítica del punto de vista o bien una activación física del espectador; el resultado: una dinamización de la situación básica mediante la ampliación de la dimensión espacial. La activación de la memoria visual (mediante el recurso a archivos comunes o a elementos sensibles que permiten el acceso a memorias personales) constituye otro medio de ampliación de la situación básica, en este caso en su dimensión temporal. Ambas dimensiones resultan alteradas cuando lo que se propone es una inversión de la mirada, bien porque la mirada se dirija hacia el espectador, convirtiéndolo ahora en objeto, bien porque se invite al ejercicio de miradas imposibles: hacia el interior del cuerpo, hacia el interior del proceso o, incluso, hacia la parte escondida del espectáculo. De la inversión de la mirada puede derivar, también, una propuesta diferente: la sustitución de la imagen escénica por la imagen construida, es decir, la sustitución de la mirada directa por la imaginación condicionada, resultante de una paradójica neutralización del cuerpo tanto en cuanto signo como en cuanto imagen que, sin embargo pone en evidencia la inextricable unión de los tres términos.

I. Cinco ideas

1. Mirar y ser mirado

Cuando la danza litúrgica y la danza festiva, por distintas vías y en distintos contextos, derivaron en danza escénica, el bailarín y la bailarina se convirtieron en seres para la mirada. La pintura (desde los vasos griegos a los óleos románticos) no hizo más que plasmar esa experiencia de entrega y apropiación visual que habitualmente ocurría en el espacio de los teatros. La danza romántica llevó al extremo este tipo de transacciones y Degas supo dar cuenta de ello tanto en sus pasteles como en sus figuras de cera: los materiales utilizados por el pintor eran coherentes con la voluntad manipuladora del espectador, pero también con la imposibilidad de fijar consistentemente una experiencia inevitablemente efímera.

La bailarina de Degas, como la de Ramón Gómez de la Serna[1], no mira, se deja mirar; como el animal, se relaciona a ciegas con su entorno: con el espacio, con la música, con los otros bailarines e incluso, aún más a ciegas, con lo que queda más allá del proscenio. Ha renunciado a la conciencia del yo y presta su cuerpo privado de subjetividad a la subjetividad del otro. Hay una subjetividad que se expande y otra que se encoge hasta la desaparición, en un movimiento inversamente proporcional al de la expansión y limitación del cuerpo que supuestamente las sustenta o debería sustentarlas. El espectador, en diálogo intelectual con el autor de las formas a quienes los bailarines prestan su materia y sus destrezas, nunca podría entrar en un diálogo verosímil con esos seres privados de mirada. De ahí que proyecte sobre ellos su fantasía, prescindiendo de una realidad (esfuerzo, emoción, imaginación, memoria) que en ningún caso será tan interesante como la forma a la que se enfrenta y las emociones, imaginaciones y memorias que en su pantalla interior se crean. ¿Puede el cuerpo inmóvil del espectador entrar en un diálogo efectivo con el cuerpo dinámico del bailarín?

Éste, por su parte, en cuanto ser para la mirada, prefiere mantener la ficción que hace posible el acontecimiento teatral, y busca permanentemente en la mirada externa (la del pintor, la del coreógrafo, la del realizador cinematográfico…) la construcción de una identidad que por sí mismo no consigue armar, al verse, según todos los indicios, privado de un centro sólido. ¿Puro narcisismo? ¿O más bien manifestación extrema de algo que nos afecta a todos? ¿No es el bailarín más sincero en su ofrecimiento a la representación que aquellos que recurrimos a desviar la atención del problema alejándonos de un cuerpo que nos sitúa en una dimensión incómoda y entregándonos para ello a un esfuerzo cotidiano y a veces desproporcionado de autorrepresentación? (¿Es posible la sinceridad?)

La relación entre espectador-a y bailarin-a podría ser entendida como una concreción de ese teatro de la conciencia que Giorgio Agamben describe en sus reflexiones sobre el sujeto-individuo o, en sus propios términos, “sobre la imposibilidad de decir yo”. El experimento realizado con el ojo manipulado de un buey sirvió a Descartes para demostrar algo que la neurociencia siglos más tarde confirmaría: que el acto de visión no se produce en el globo ocular, no es un acto concreto, sino un proceso de pensamiento; el sujeto ve sólo cuando piensa que ve: “el ojo que mira se convierte en ojo mirado y la visión se transforma en un verse ver, en una representación en el sentido filosófico, pero también en el sentido teatral del término.” [2] ¿Quiénes son los actores de este drama? ¿El ojo y el cerebro? Ya Descartes descubrió el mecanismo fisiológico del globo ocultar, que permitía su utilización por cualquier otro yo situado en el exterior. En cuanto al cerebro, hace décadas los neurólogos han penetrado en él en busca del yo sin encontrarlo: sus múltiples viajes del córtex al hipotálamo y de ahí al cerebro medio no han arrojado resultado alguno. ¿Dónde queda el sujeto de la conciencia a quien cotidianamente nos referimos con el pronombre “yo”? Según Teste, el personaje de la obra de Valéry al que el texto de Agamben sirve de introducción, en la pura repetición: “Yo soy siendo y viéndome; viéndome verme, y así en adelante…”[3] Cuando el sujeto de la visión intenta interrumpir esa repetición para ser sin ver, desaparece. Pero en tanto se mantiene en la repetición debe aceptar la distancia de sí, la distancia de su cuerpo, de sus emociones, de su memoria, no puede ser uno con ella, y por tanto es alguien ajeno a su propio yo. “Solo muriendo”, propone Agamben, “podría el Yo abrir un paso más allá de sí mismo; pero eso es justamente lo que el Yo no puede hacer, porque la conciencia –esa purísima ficción teatral- no puede morir, sino solo repetirse al infinito”.[4]

El espectador que se enfrenta a un cuerpo sin mirada, descansa temporalmente de la tensión que provoca la distancia con su propio cuerpo, expande el teatro de la subjetividad con la intención de relajar la musculatura de su conciencia: se especializa en la tarea de mirar y descarga sobre el bailarín la de ser mirado; ahora bien, nadie le asegura que el bailarín no pueda él mismo mirar. Cuando éste abre los ojos, un abismo se anuncia en ellos.

La danza moderna rompió la ficción del bailarín ciego, interrumpió la repetición y privó al espectador de la comodidad de su representación pasiva en el espacio de la teatralidad social. Al abrir los ojos, el bailarín se mostraba en su condición de cuerpo subjetivo, dispuesto a participar activamente en la transacción visual del espectáculo. No se trataba tanto de anular la transacción, sino de prolongar la negociación asociada a ella. Si el espectador sujeto de la visión, en la metáfora original, se encontraba escondido en la posición de quien mira detrás del ojo, en la nueva situación, el espectador se veía reducido a ojo a través del cual el sujeto visto mira. La concepción del ojo del espectador como objeto, como máquina que construye la forma diseñada por el sujeto que danza, se prolongó tanto como el modernismo fue capaz de mantener la ficción de un arte autónomo y poderoso. Las ficciones duran tanto cuanto resultan socialmente útiles. Sin embargo, el descubrimiento de la ficción no implica la destrucción del dispositivo que la sustenta, ni impide que ese mismo dispositivo siga siendo utilizado con otros fines: liberada de su función trascendente, la ficción puede servir a la construcción de lo lúdico. De ahí la posibilidad de imaginar nuevas propuestas coreográficas en que los bailarines vuelven a presentarse ante el espectador como si fueran ciegos, o pretendan imponerle una mirada como si los mirones no fueran más que ojos de buey cartesianos a través de los cuales se habla a una sociedad maleable.

2. Apertura e intimidad

La utilización de las cámaras de vídeo, las proyecciones diferidas o los circuitos cerrados ha transformado radicalmente el modo de concebir la mirada por parte de los bailarines. El ser para la mirada del siglo XXI ya no necesita del espectador con la misma urgencia que lo necesitaba el bailarín ciego del siglo XIX, ni tampoco se encuentra sometido a la presión de construir la mirada del ojo a quien hay que ayudar a ver: la cámara le permite relacionarse con ese ojo mecánico que no sólo registra el presente, sino que registra también la duración y permite diferir el acto de visión, o incluso hacer coincidir al sujeto de la acción con el de la visión, es decir, al sujeto y al objeto de la mirada.

En 1989, Ángels Margarit presentó Subur 301, el primero de una serie de solos “para habitación de hotel”. Se trataba de una pieza en que la bailarina interpretaba una secuencia de movimiento ante un grupo muy reducido de espectadores en el limitado espacio de una habitación. Ahora bien, el espectador físico no era el único receptor de la pieza: en una esquina de la habitación había una cámara. Su presencia y la dimensión pública del edificio-hotel contrastaban con la supuesta intimidad derivada de una presentación de este tipo, a lo que se añadía la composición misma de la danza, carente de referencias privadas y construida como una secuencia circular de estructura matemática. A pesar de la proximidad, el público recibía la pieza, como la propia cámara de vídeo, mucho más a través de la mirada que a través de la presencia.[5]

Lo que la pieza de Margarit anunciaba y otras muchas constatarían era que la proximidad no garantiza la co-presencia: los cuerpos restan en su alteridad inalienable y la coreógrafa puede mantener en todo momento el control de la situación, incluso cuando se permite jugar con el desconcierto del otro. La decepción, la inaccesibilidad o el extrañamiento son los sentimientos manejados por la coreógrafa para asegurarse una puesta en movimiento del pensamiento que mira. Sentados en esa habitación, los espectadores se hacían plenamente consciente de su condición de mirones: su presencia apenas afectaba a la situación escénica y sus cuerpos no dejaban en el espacio ninguna huella visible. La mirada por sí sola no podía alcanzar el conocimiento ni la reflexión que el cuerpo silencioso en movimiento ante él y junto a él desplegaba. No sólo eso: ni siquiera tenía acceso a la contemplación de la totalidad del proceso, ni a la multitud de perspectivas que la cámara de vídeo, testigo impertérrito, podía registrar. La mirada se mostraba como un límite para la comprensión del discurso del cuerpo, al mismo tiempo que el propio cuerpo (el del espectador) se mostraba como un límite para la mirada más ambiciosa.

La pieza de Margarit ponía en escena las dos imágenes de la bailarina: la de la bailarina ciega, que necesita del otro para ser (de hecho, en ningún momento ella miraba a quienes tenía más cerca) y la de la bailarina modernista, que no necesita de nadie más que de sí misma para construir la mirada (registrada por el único espectador interesante: el ojo de la cámara). Doce años más tarde, Cuqui Jerez invirtió los términos de manera lúdica: si en Subur 301 el espectador tenía un acceso inmediato a la comprensión tanto de la situación como del discurso coreográfico, en 2001: an space Odissey, se veía enfrentado a una construcción de gestos, acciones y objetos en principio incomprensible. En cambio, en tanto el espectador de la habitación de hotel iba tomando conciencia progresivamente de sus límites hasta caer en una posible frustración, la del espectador de la “odisea” se disolvía súbitamente cuando la imagen volvía proyectada ante sus ojos. Como en la pieza de Margarit, la cámara ocupaba una posición privilegiada, aunque en esta ocasión no competía hasta el final con el espectador, sino que se ponía a su servicio para compartir códigos y, finalmente, placer lúdico. En 1989, la cámara, cuyo objetivo era la creación de una situación y el registro documental de la acción, se convertía involuntariamente en sujeto receptor de la pieza, llevándose consigo las imágenes de un cuerpo cuyos secretos no eran en absoluto desvelados durante la ejecución en directo. En 2001, la cámara, no visible al principio, se desvelaba tras veinte minutos de acción deceptiva para poner en evidencia la incapacidad de la mirada directa, los límites del cuerpo subjetivo que mira; sin embargo, la imagen registrada por la cámara era compartida en un segundo acto con los espectadores pacientes, y entonces, sí, a diferencia de lo que ocurría en 1989, la palabra del cuerpo se visualizaba en los signos compuestos para la perspectiva invertida que sólo la proyección hacía legibles.

¿Resolvía Cuqui Jerez el problema planteado por Ángels Margarit? No; pero lo desplazaba, relativizando humorísticamente la mirada al abismo contenida en Subur 301. El cuerpo, como la palabra, difícilmente puede comunicar a quien mira o a quien escucha un sentido sólo adivinable en situaciones de intimidad efectiva, en espacios privilegiados de soledad compartida, muy diferentes a esas construcciones espectaculares de lo íntimo que pueden desplegarse en un espacio público. Sin embargo, ese límite no hace imposible la comunicación sin más; la propuesta de Cuqui Jerez consiste en desmontar la mirada del espectador para invitarle a participar en un juego metateatral en que los contenidos aparecen nuevamente accesibles a quien ha reconocido su situación y acepta ahora la propuesta de actuar en un juego compartido.

Cuqui Jerez devolvía al espacio institucional la situación teatral que Margarit había desplazado a la habitación de hotel. El hotel es el lugar donde la acumulación de historias privadas coexiste con la limpieza y la ausencia de huellas exigible a los escenarios públicos. Tres años antes que Margarit compusiera su solo, Sophie Calle se había empleado como camarera de hotel para trabajar precisamente con lo contrario: las huellas de la privacidad que ella, en cuanto camarera, debía borrar y, sin embargo, conservaba. Continuando una línea de acciones de seguimiento o reconstrucción de la identidad de personas anónimas desarrollada en Les Dormeurs (1979), Suite Vénetienne (1980), L’homme au carnet(1983) o Le détective (1981), en L’Hotel (1986), Calle documentó mediante listados y fotografías la presencia de diferentes huéspedes en las habitaciones. La privacidad quedaba al descubierto y la camarera se constituía en mirona de una sucesión de desconocidos. Dionisio Cañas recuerda que el ‘voyeurismo’ apareció asociado a la delimitación moral de lo privado y lo público y la consecuente prohibición de determinadas miradas. Y que si tales reglamentaciones morales se produjeron fue porque existía “la posibilidad del mirón”. “Por lo tanto, si es cierto que estamos ya en la posthistoria, asunto discutible, uno de los síntomas de esta nueva era es la desvalorización del espacio privado como tal al querer hacer de nuestra vida real más íntima un espectáculo para que todos lo vean.” [6]

Los mismos instrumentos que sirven al coreógrafo para prescindir del espectador en cuanto límite necesario para la construcción de su ser, sirven también a éste para convertir en espectáculo su propia privacidad y satisfacer, por tanto, en el ejercicio de la autorrepresentación, la tentación voyeurista que en otros momentos necesitaba del actor o del bailarín. El ser para la mirada del espacio teatral se ha expandido al espacio social para generar una nueva convicción: “Existo solo en la medida en que alguien me mira todo el tiempo…” La proliferación de páginas –cam fue interpretada por Zizek como una realización de la lógica del show de Truman. “Nos encontramos”, observa, “ante una inversión tragicómica de la idea orwelliana-benthaniana de la sociedad-panóptico, en la que alguien (potencialmente) “nos observa todo el tiempo” y no tenemos lugar donde escondernos de la mirada omnipresente del poder: en este caso, la inquietud surge ante la perspectiva de NO estar expuestos todo el tiempo a la mirada del Otro, es el propio sujeto el que necesita la mirada de la cámara como una especie de garantía ontológica de su ser… “.[7]

Si la sociedad mediatizada ha devenido teatro, si experimentamos la privacidad como un constante ejercicio de autorrepresentación para el otro y el acto de mirar como un ejercicio de simulación que satisface el esfuerzo de quien trata de convencernos de su autenticidad, ¿no podríamos resignificar entonces la situación teatral ya no como el espacio privilegiado del como si (de lo lúdico), sino más bien como un espacio del ser. Surgiría entonces la posibilidad de un coreógrafo que mira insistentemente al otro en busca de una devolución efectiva de la mirada. O bien la de un coreógrafo voluntariamente ciego que confía en la posibilidad de hacer desaparecer la distancia.

En el primer caso, el coreógrafo interroga directamente al otro sobre la imagen que de él o de las formas que propone construye en su conciencia. ¿Se procura realmente un diálogo? ¿O no se trata más bien de una inversión literal del teatro como reflejo? Si es así, la utilización del espectador en un proceso de autoconocimiento podría fácilmente caer en lo terapéutico de no ser que en ese compartir presencia hubiera también una cierta ganancia para quien se presta a la función especular. Esa ganancia en ningún caso deriva de una participación real, ya que el espectador siempre queda fuera, del otro lado, incluso en las situaciones de máxima proximidad. La ganancia, por tanto, sólo puede derivar de la capacidad del espectador de invertir el espejo y aguzar el oído para tratar de escuchar lo que la superficie de estaño no rebota.

En el segundo caso, de lo que se trata es de anular el proscenio (real o imaginario), es decir, borrar la frontera de la alteridad que sustenta el hecho escénico mismo (al distinguir a quien mira de quien es mirado), para hacer posible una mirada que roce, que consiga finalmente tocar. Olga Mesa, María Muñoz e Idoia Zabaleta exploraron de diferentes modos la vía del amor. [8] En un momento de Más público, más privado (2001), uno de los intérpretes, Juan Domínguez, entregaba un pequeño monitor a una espectadora, se tumbaba al fondo del escenario, frente a una cámara, dando la espalda al público, y elaboraba un discurso íntimo sobre sus fantasías sexuales para acabar regalándole su cuerpo (en la distancia) a esa desconocida con la invitación a que hiciera con él lo que quisiera.

Al concepto de “espectáculo” se le priva de su núcleo (el “spectare”, “spécere” o “mirar”) y se le injertan otros núcleos, como el “estar en”, el “asistir a” o el “compartir”. Todo ello con el objetivo de que pueda continuar. ¿A costa de qué? A costa de adelgazar los límites entre lo público y lo privado, lo formalizado y lo caótico, lo digno de admiración y lo anodino o cotidiano. ¿El acontecimiento escénico como un acto de amor? Una hipótesis problemática, pues lo que ocurre más bien en ese juego de proximidad y distancia en que los intérpretes ofrecen a la mirada del público su cuerpo y su memoria es una nueva constatación de los límites: a lo máximo que el espectador alcanza es a participar en un juego de rebotes mediante el que se conforma un espacio habitado por la soledad compartida. La pantalla se resiste a la penetración: no consiguen rasgarla ni los cuerpos desnudos de los intérpretes, ni el humor de las acciones, ni la exhibición de los recuerdos, ni mucho menos la mirada obsesiva de un espectador constantemente mirado.

A no ser que entendamos el amor en términos de animalidad; en ese caso la propuesta de intimidad sería más bien una invitación a la pérdida de la conciencia, a una ceguera compartida que, como en el relato de Boris Vian, produjera dos mundos paralelos pero superpuestos: el de los seres solitarios, encerrados en su cuerpo, y el de los seres amalgamados, abiertos en ese mismo cuerpo. Esa situación (imaginaria, aunque posible) quedaría en cualquier caso fuera del ámbito de lo escénico.

3. La imagen

La definición simple de la situación escénica esconde un problema. Podemos pensar que cualquier formato escénico conocido deriva del hecho de que un ser humano actúe para alguien que lo mira. Por supuesto, quien mira puede hacer otras cosas además de mirar, y quien actúa puede también mirar, e incluso tratar de construir la mirada del otro. La cuestión es quién crea la situación: ¿es el actor quien decide que el teatro exista y sienta al otro frente a sí? ¿O es el espectador quien hace posible el teatro al aceptar trabajar para que el otro actúe? ¿Quién traza la línea? ¿Se trata meramente de una línea? ¿O es algo más, algo que escapa tanto a quien mira como quien actúa? ¿Alguno de los dos está en condiciones de “domar la mirada” del otro? ¿O la mirada tiene una existencia independiente de ambos?

A partir de los textos de Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception (1945) y Visible et l’Invisible (1964, póstuma), Jacques Lacan cuestiona la metáfora cartesiana (retomada por Valéry) del sujeto fenomenológico concebido como aquel que se ve o se piensa viendo. Según Lacan, la aportación fundamental de Merleau-Ponty es la de descubrir “la dependencia de lo visible respecto a aquello que nos sitúa bajo el ojo de quien ve”. Este ojo “no es más que la metáfora de algo que yo llamaría más bien el impulso (“pousse”) del que ve – algo que está antes que el ojo.” Se trata en definitiva de reconocer “la preexistencia de una mirada: yo no veo más que desde un punto, pero en mi existencia yo soy mirado por todas partes”.[9] La consciencia no derivaría, como en la metáfora cartesiana, del sujeto que se reconoce viendo, sino más bien del sujeto que se reconoce visto: “somos seres mirados en el espectáculo del mundo. Lo que nos hace conscientes nos instituye al mismo tiempo como speculum mundi”.[10] Recuperando una idea formulada por Sastre en El ser y la nada (1943), Lacan propone que la mirada es algo que nos sorprende y que provoca nuestra vergüenza, que esa mirada ni siquiera tiene por qué estar relacionada con la visión, sino que puede ser una mirada imaginada, presentida a veces por un mero sonido (“el repentino ruido de unas hojas”).[11]

La división de funciones pretendida por el teatro resultaría entonces suspendida al aceptar que el ser para la mirada no es en exclusiva aquel que se ofrece, sino cualquier ser por el hecho de existir en el mundo social. Y que la consciencia de ser para la mirada es también la condición para la subjetividad y el conocimiento. Por más que el espectador se oculte en la oscuridad de una sala, también el espectador es mirado por aquello que mira, y esa mirada que llega de fuera le impide construir su propia mirada desde una (imposible) subjetividad individual. El espectador forma parte del dispositivo teatral, debe aceptar unas reglas, y de ese modo participar en la construcción de una mirada que está fuera de él, pero que tampoco quien está frente a él puede controlar.

Zizek recuerda que “es crucial para la concepción lacaniana de la mirada que ésta implique una inversión de la relación entre sujeto y objeto”: la mirada queda del lado del objeto, “ocupa el lugar del punto ciego en el campo de lo visible desde el cual la propia imagen fotografía al espectador.” Esta inversión se hace explícita frecuentemente en el cine, cuando determinadas secuencias provocan que el espectador deje de ser sujeto de la visión para convertirse él mismo en objeto de la mirada.[12] “La escena fantasmática más elemental no consiste en una escena que esté ahí para que la miremos, sino en la convicción de que “hay alguien ahí fuera que nos mira”; no es ningún sueño, sino la idea de que “somos los objetos del sueño de otro.” [13]

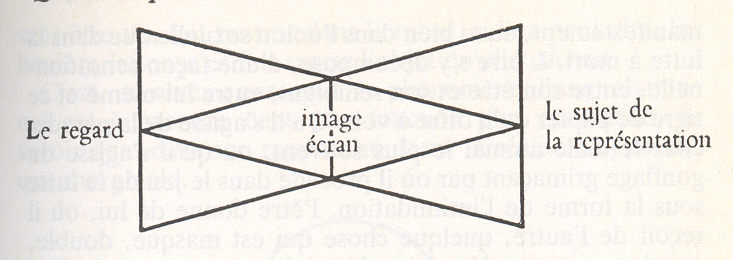

Lacan esquematizó esta bidireccionalidad de la mirada mediante la superposición de los dos triángulos de la visión utilizados por la perspectiva renacentista. El primero esquematiza la relación entre el punto geométrico y el objeto de la representación: el plano que intersecta los lado del triángulo es la “imagen”. El segundo esquematiza la relación entre el punto de luz y el cuadro: el plano que intersecta los lados es la “pantalla”. Pero este esquema, observa Lacan, falsifica la percepción al geometrizarla: la luz se propaga en línea recta, pero también “se refracta, se difunde, inunda y llena”; sobre todo, este esquema no tiene en cuenta una condición esencial de la visión: la profundidad de campo. En el nuevo esquema, el sujeto de la visión no es solamente el punto geométrico que condiciona la perspectiva; en su ojo, se dibuja la imagen, pero, a diferencia de lo deducido por Descartes, el sujeto de la visión no queda del otro lado, observando esa imagen en perspectiva dibujada en el ojo, sino también en el interior de la imagen.[14]

En su interpretación de Lacan, Hal Foster insistía en esa privación operada sobre el sujeto cartesiano: el sujeto de la visión ya no puede ser concebido como “propietario” o “constructor” de la mirada, sino como un elemento más que sirve en todo caso a la construcción de ese campo. El elemento clave en esa construcción es lo que Lacan llama “imagen-pantalla” y Foster traduce como “pantalla-tamiz”. “Yo entiendo”, propone Foster, “que se refiere a la reserva cultural de la que cada imagen es un ejemplo. Llámese las convenciones del arte, los esquemas de la representación, los códigos de la cultura visual, esta pantalla-tamiz media la mirada del objeto para el sujeto, pero también protege al sujeto de esta mirada del objeto. Es decir, capta la mirada, “pulsátil, deslumbrante y desparramada” y la doma hasta convertirse en una imagen. […] Ver sin esta pantalla-tamiz sería ser cegado por la mirada o tocado por lo real.” [15]

El arte ha aspirado tradicionalmente a domar la mirada. Lacan explicaba esta idea apoyándose en la práctica de la pintura. Al plasmar sobre un óleo el modelo natural o imaginario, el pintor detiene la mirada, la fija sobre la tela y la ofrece a aquel que quiere mirar. “¿No querías mirar? Pues ve esto”, le dice el pintor al espectador, y en esa actitud está invitándole a “deponer la mirada” como quien “depone las armas”. El cuadro se ofrece al ojo, no se ofrece a la mirada.[16] El propio Lacan observa que ciertos estilos pictóricos han tratado de evitar esa doma (el expresionismo). De forma mucho más consciente, el arte de las últimas décadas se ha planteado como objetivo el rasgar la pantalla. La opción por una relación íntima o amorosa arriba señalada sería una de los modos en que la pantalla-tamiz podría ser rasgada. Para conseguirlo, sería necesario llegar hasta el final en la opción por lo íntimo-animal. ¿Qué ocurriría entonces? El encuentro con lo real y, simultáneamente, la suspensión de la representación, la cancelación de la mediación (protección) que la imagen-pantalla aporta, la anulación, pues, del campo escópico y de las condiciones de posibilidad de la mirada.[17]

La otra vía es la de trabajar en la aceptación de ese campo en que el sujeto se reconoce como ser que mira y es constantemente mirado, una aceptación que afecta simultáneamente al actor (coreógrafo) y al espectador. Esto da lugar a un nuevo tipo de mimesis, que ya no consiste en ponerse en el lugar (afectivo) del otro, sino en ponerse más bien en la mirada del otro (o de los otros). El coreógrafo puede situarse ya no en el punto de fuga de la imagen en perspectiva, sino desplazarse caprichosamente en el campo de construcción de la imagen, agitar la reserva cultural del mismo modo que antes agitaba los cuerpos, las sensaciones o las emociones, e invitar al espectador a participar en este movimiento que no necesariamente se produce en el objeto mirado, sino en la mirada misma en cuya construcción actor y espectador participan.

Podríamos identificar esta tentativa de agitación en la obra de algunos coreógrafos contemporáneos, de un modo muy evidente en el proyecto artístico de Jerôme Bel. El desmontaje de la mirada practicado en Nom donné par l’auteur(1993) inició un proceso de trabajo que condujo a The show must go on (2001), una pieza en la que el espectador era ya reconocido como sujeto de la acción teatral (que no escénica). No sólo se trataba de que los intérpretes, dispuestos frontalmente sobre el proscenio miraran insistentemente a los espectadores durante un par de canciones, es que la acción ya no se situaba sobre el escenario, sino en el espacio intermedio entre éste y la sala, en el rebote de las miradas y las escuchas; es más, ya ni siquiera era necesaria la presencia de intérpretes para garantizar la comunicación: la mirada podía seguir funcionando con la escena vacía, o incluso a oscuras, una vez que el espectador aceptaba la invitación de de un autor físicamente ausente. Al hacerlo, el espectador rompía su identificación con el punto geométrico del campo escópico y entraba él mismo en el campo, es decir, se convertía él también en sujeto activo de la mirada.

A diferencia del campo escópico de la pintura, el del teatro es inmediatamente colectivo, y ello trae a primer término algo que ocurre igualmente en la pintura, aunque diferido en el tiempo: no hay un solo espectador, ni una sola forma de mirar. Y, por otra parte, la mirada en la que cualquier individuo entra resulta de una construcción que incluye tanto lo colectivo presente (cultura) como lo pasado (historia). A la metáfora del ojo de buey propuesta por Descartes habría que contraponer una nueva metáfora acorde a la concepción contemporánea de espectacularidad: la de la visión multicámara. Si sustituimos el ojo por una multiplicidad de objetivos que registran en movimiento una imagen, ¿cómo concebimos al sujeto de la mirada? Indudablemente, ya no puede ser un sujeto detrás del objetivo, sino más bien una mirada construida en el desplazamiento constante de una a otra imagen. El sujeto de la visión se relaciona con esa mirada aunque no la vea en su totalidad ni en su complejidad. Al igual que el realizador limita su mirada físicamente al encuadre decidido en cada momento pero al mismo tiempo mantiene la consciencia del fuera de campo tanto como la de las sucesivas tomas y su reutilización posterior durante el proceso de edición, también el espectador ha desarrollado la capacidad de mirar simultáneamente lo concreto, el fuera de campo y la proyección multipantalla real o diferida. Ni el coreógrafo ni el espectador son ya dueños de la mirada, sino partícipes en un proceso dominado por la activación de la función multicámara. Tal activación es imposible sin movimiento, pero ese movimiento ya no se identifica con el del cuerpo en escena, sino con el movimiento que hace posible la construcción del espacio intermedio, de la “pantalla-tamiz” que no se rasga, pero sí se agita.

4. El tiempo

“Domar la mirada” implica en cierto modo llevarla a un estado de detención. En coherencia con una imagen detenida, el sujeto de la visión deviene inmóvil. La suspensión del movimiento comporta igualmente una tentativa de cancelar la temporalidad: condensada en la imagen, afecta tanto al objeto como al sujeto de la representación. Sin embargo, el tiempo late en la instantánea del mismo modo que en los ojos del espectador de una fotografía o de un cuadro, síntoma de una temporalidad más compleja que transita entre ambos. En el dispositivo teatral, es el espectador el condenado a la inmovilidad: ciertamente la acción escénica transcurre en el tiempo, pero la clausura de la representación apunta igualmente a una tentativa de detención de la temporalidad: ¿cuál es el tiempo de la obra: el del bailarín en acción o el del espectador inmóvil, sustraído a su ritmo cotidiano? Como consecuencia de la detención, la mirada del espectador es desplazada a otra dimensión, a una temporalidad inexistente: no sale del teatro, permanece en el teatro, pero en un tiempo que no es futuro ni pasado, que es simplemente un tiempo suspendido, que sólo existe en el lenguaje, que sólo existe en el juego compartido entre actores y espectadores.

Paul Ricoeur recordaba que “la imaginación y la memoria poseen como rasgo común la presencia de lo ausente y, como rasgo diferencial, por un lado, la suspensión de cualquier posición de realidad y la visión de lo irreal, y, por otro, la posición de una realidad anterior.”[18] La memoria pone en imágenes lo que ya no existe, la imaginación, lo que nunca ha existido de esa manera. La neurociencia, por otra parte, ha comprobado que las zonas del cerebro que se activan cuando se ve y cuando se imagina son las mismas. Hay un tránsito constante entre visión, imaginación y memoria, y es el tiempo de ese tránsito el que funciona en la contemplación de una obra escénica (o cinematografíca). Al querer imponer su tiempo, el realizador está más bien liberando al espectador en una temporalidad en la que memoria e imaginación (deseo) se amalgaman. ¿Por qué no imaginar entonces una obra en la que, en una inversión de la célebre pieza de Cage, regalar al espectador el tiempo de la memoria? ¿Por qué no imaginar una pieza en la que llevar al extremo aquello que distingue la plástica de la escena, darle la vuelta a los ojos y sumergirse en la ausencia de imágenes externas en el espacio de la memoria-imaginación iluminada? ¿Pero sigue siendo efectiva esa “distinción”?

Hasta ahora parecía existir una diferencia clara entre la mirada plástica y la mirada escénica: la primera se basaba en una detención del tiempo en el objeto, mediante la imposición de un marco espacial; la segunda, en una detención del espectador, cuya inmovilidad clausura la pieza hasta plastificarla mediante la imposición de un marco temporal. Sin embargo, la tecnología digital y los cambios perceptivos que ésta ha introducido han trastocado por completo los viejos órdenes. El cine ha actuado como vaso comunicante para producir una progresiva hibridación de los modos de detencióny también, cómo no, de los modos de agitación. Es cierto que las propuestas realizadas en los contextos de happenings y Fluxus introdujeron la temporalidad y la corporalidad en las artes visuales ya en los años sesenta al mismo tiempo que el teatro abandonó la clausura de la representación y liberó a los espectadores en espacios abiertos y propuestas de acción simultáneas. Sin embargo, la verdadera subversión sólo se produjo cuando el cine, reivindicado tanto desde la plástica como desde el teatro, entró simultáneamente y con distintos efectos en el espacio museístico y en el espacio doméstico. Al entrar en el museo, introdujo un tiempo de contemplación que obligaba a una detención de la mirada habituada al paseo. Y al entrar en el espacio doméstico permitió una libertad de manipulación que retaba a la mirada escénica habituada a la concentración, al respeto y a la espera. Lo que se había producido en los años sesenta y setenta había sido un ejercicio de apropiación: las artes plásticas se apropiaron del tiempo teatral (“arte de acción”) y en paralelo las artes escénicas se apropiaron del espacio plástico (“teatro de imágenes”), pero el dispositivo de la mirada no fue trastocado en lo esencial (salvo en aquellos casos en que se utilizó el tránsito hacia otro medio para provocar un rasgado de la pantalla y aproximarse a lo real). En cambio, la exposición o manipulación de la imagen cinematográfica es causa y síntoma de un nuevo modo de mirar indisociable de la expansión de los medios digitales y de la multiplicación de los focos de proyección y registro. “Exponer el tiempo” y “manipular la imagen” constituyen dos ideas que afectan al núcleo de nuestra comprensión de la mirada. En el primer caso, se pone de relieve la dimensión discursiva frente a la observación inmediata de la imagen. En el segundo caso, se señala una idea aparentemente contradictoria: la de mirar con las manos.

En su ensayo Le temps exposé, Dominique Païne propone que al trasladar el cine del teatro al museo devolvió a primer término su potencialidad como medio de (en términos de Artaud) “expresar las cosas del pensamiento”. En contraste con el tiempo de lo cotidiano, de la historia dispersa o de la acción ficticia propios de la televisión, el tiempo del cine sería “el tiempo del pensamiento del cineasta que ha organizado las imágenes según el principio de montaje”.[19]Païne asume en gran parte las reflexiones de Deleuze sobre la “imagen-tiempo”, los modos en que la imagen fílmica se constituye como pensamiento, así como la relación de la imagen con el cuerpo y el surgimiento de un pensamiento no del cuerpo, pero sí asociado a él, surgido de una obstinación que “fuerza a pensar”.[20] El tiempo del pensamiento no sería resultado de una supeditación de la imagen fílmica a imposiciones de una intelectualidad inmaterial, sino, de un ejercicio de manipulación cuya consecuencia sería la ralentización de la imagen-tiempo. El autor recuerda una entrevista a Jean-Luc Godard en la que éste aseguraba que en tanto cineasta sufriría menos teniendo que renunciar a sus ojos que a sus mano, y remite a dos secuencias del episodio 4º (Le contrôle de l’univers) de sus Histoire(s) du Cinéma, la primera de las cuales constituye un auténtico elogio de la mano: “[…] la verdadera condición del hombre / Es la de pensar con sus manos”.[21] Si el cine en cuanto dispositivo industrial tiende a borrar las huellas de las manos, en cuanto medio de expresar el pensamiento parece apuntar más bien en la dirección contraria. Siguiendo las reflexiones de Henri Focillon en Éloge de la main (1934)[22], Païne propone que el montaje (Godard, Eisenstein, Epstein) sería el modo dado al cineasta para introducir plasticidad en la imagen-tiempo y que el ralentí sería la herramienta que permitiría una máxima visibilidad de la manipulación: “El montaje es uno de los útiles decisivos para esculpir el sentimiento de la duración. El tiempo tiende así a convertirse en materia.” [23]

En el trabajo de La Ribot se hace muy evidente este tratamiento del tiempo, resultante de la hibridación de las miradas escénica y plástica. El énfasis en ruptura del cierre de la representación escénica se visualizaba en la presencia irónica (aunque funcional) del cronómetro (relevando a la coreógrafa en el control del tiempo) tanto en Oh Sole (1995) como en El gran game (1999), mientras que la voluntad de sustitución del marco temporal por el espacial alcanzaba el título mismo de la tercera serie de piezas distinguidas: Still Distinguished (2000). Como en el trabajo de muchos otros coreógrafos contemporáneos, la movilización de la mirada coincide con una cierta inmovilización del intérprete, si bien en sus trabajos cinematográficos (especialmente en Travelling) parece proponer un retorno irónico a la situación original, precisamente mediante el traslado literal de la mirada a la mano. La manipulación es entendida como principio compositivo en el montaje de su película documental Treintaycuatropiècesdistinguées&onestriptease (2007), una tentativa de fijar la mirada ideal de un espectador inexistente, construido gracias precisamente a la opción multicámara, en este caso superspuesta a un ejercicio de “bricolaje” con una múltiple temporalidad.[24]

La Ribot manipuló el proceso registrado de sus piezas de la misma manera que el espectador puede manipular su propio archivo cinematográfico. Ella lo manipuló con el objetivo de fijar su trabajo como patrimonio, por lo que se esforzó en respetar el marco temporal de cada una de las piezas. Pero el espectador es libre, una vez poseedor del objeto-memoria, de practicar una nueva manipulación. Este mirar con las manos (aunque sea con las manos que pulsan el mando a distancia) introduce una nueva forma de mirar que contribuye, una vez más, a difuminar la diferencia entre las posiciones del autor y el espectador, pero también entre el pasado (registro) y el presente (construcción).

Que el registro no es posterior al proceso artístico, sino parte del proceso, y en ocasiones la única materia del proceso artístico es algo que las artes visuales aprendieron muy pronto del cine. ¿En qué momento se construye la mirada? ¿En la puesta en escena? ¿En el encuadre? ¿En el montaje? La última opción es sin duda la preferida de los cineastas. La segunda, la de los fotógrafos o pintores. La primera, la de los creadores escénicos. Ninguna satisface al espectador inquieto, que prefiere disponer él mismo de todos los materiales e instaurar, como lector, su propio tiempo. La rebelión del espectador anima a los artistas a ser ellos también espectadores de su propia obra y lanzarse así a una observación de cada momento del proceso, generando una potencialidad infinita de miradas (que no obstante tratan con mayor o menor éxito de domar). En el ámbito de lo coreógrafico, esa voluntad de observación lleva a la introducción recurrente de cámaras en el escenario, cámaras que pueden tener una utilidad en el momento de la puesta en escena, pero que al mismo tiempo son instrumentos de registro con una finalidad documental. La memoria se introduce en el presente de la actuación misma, se hace inseparable del proceso de creación y de exhibición y se hace coherente con el modo de mirar multidimensional del espectador, a quien ya no se puede concebir sentado inmóvil y estático frente a una escena – pantalla, sino también situado en una posición compleja: como la cámara, recibe, responde y anticipa.

5. Códigos

La mirada no es sólo la comprensión de una imagen que la retina proyecta sobre la parte posterior del ojo y a su vez se refleja en el córtex cerebral: la mirada está fuera, la mirada nos mira. Pero además la pantalla ha sido recurrentemente rasgada, invertida, multiplicada, movida en el tiempo y, cubierta de signos, convertida en palimpsesto, siempre sometido a borraduras y nuevas escrituras. De ahí tal vez la tentación de invisibilidad que afecta a numerosos creadores contemporáneos. O también el abandono de la mirada en beneficio de la escucha.

El desplazamiento de la mirada a la escucha había comenzado a producirse ya a principios de siglo veinte en cierta literatura de vanguardia. Jacques Ancet observó cómo en la novela de Proust, Joyce, Woolf o Faulkner, “el oído suplanta al ojo”, que el código representativo deja de ser pictórico para ser musical: “el lector ya no se enfrenta a un espectáculo delimitado por un cuadro, sino que se sumerge en una corriente en que las variaciones de intensidad le ofrecen, no una visión, sino una serie de visiones en movimiento que difícilmente pueden constituir un espectáculo”. Ya no se trataba tanto de mostrar como de crear las condiciones para que “el ojo escuche”. Y este desplazamiento del código pictórico al código musical se producía en tanto lo real ya no podía ser percibido más que mediante la “puesta en movimiento de la realidad (de los estereotipos de la representación) en la organización subjetiva de cada obra, en el acontecer de su ritmo”.[25] Uno de los ejemplos más significativos es el monólogo de Stephen Dedalus al inicio del capítulo tercero de Ulises, en el que la reflexión peripatética sobre la “ineluctable modalidad de lo visible” aboca a una constatación de la “ineluctable modalidad de lo audible”.[26]

El siglo de la imagen aparece, pues, atravesado casi desde sus primeros años por una tensión que propone la acentuación de la escucha frente a la mirada. En plena crisis del modelo espectacular, allá por los años sesenta, Marshal McLuhan advirtió de la agonía de la galaxia Gutenberg y la sustitución de la misma por una nueva galaxia marcada por la incidencia de los medios audiovisuales. La tesis de McLuhan era que la invención de la imprenta habría condicionado un cambio de paradigma: la sustitución de la transmisión oral por la transmisión escrita habría impuesto como modelo hegemónico una narración lineal de la historia, de la experiencia y del discurso del conocimiento, en contraste con los modos holísticos propios de la oralidad. El proceso de alfabetización creciente que derivó de la extensión de las impresiones habría tenido como consecuencia la desaparición de las culturas orales y por tanto el relegamiento de lo audio-tactil en favor de lo visual. El concepto de campo habría sido sustituido por el concepto de línea, y la comprensión global por el análisis. Sin embargo, la nueva imagen de la realidad que la ciencia, el arte y la tecnología actuales nos ofrecen exigiría, según McLuhan, una percepción y una comprensión nueva.[27] La sofisticación de la tecnología digital apuntaría en la misma línea de discurso de McLuhan. Y ello tendría como consecuencia un reequilibrio entre lo sonoro y lo visual, entre lo holístico y lo lineal. Las cosas no han ocurrido exactamente así. Sin embargo, es cierto que en las últimas décadas sólo la música ha podido competir, y en ocasiones triunfar, sobre el cine y sobre la televisión como medio de comunicación y como generadora de espacios de encuentro.[28]

Podemos cuestionar, matizar o discutir estas reflexiones de McLuhan y Powers; sin embargo, no podemos dejar de constatar que el proceso de desalfabetización verbal de las generaciones postcinema está teniendo consecuencias directas también sobre los discursos de la imagen y lo espectacular. Ello ha dado lugar en los últimos años a una serie de trabajos coreográficos que podemos seguir considerando eminentemente visuales, pero que vehiculan la visualidad no por medio de imágenes, sino por medio de signos, gestos o palabras que permiten al espectador la construcción de la visualidad. En cierto modo, se trata de una vuelta de tuerca a los cuestionamientos de la mirada expuestos en la primera parte de este texto: si en piezas como El gran game, Más público, más privado o Atrás los ojos se trataba de poner bajo sospecha la inmediatez de la mirada, incluso de la mirada crítica o de la mirada reflexiva, en algunas producciones de los últimos años la negación de la mirada no implica un desplazamiento hacia una zona sin imágenes (espacios lúdicos, resonantes, de intimidad o de memoria corporal), sino de una reconstrucción de la mirada por otros medios.

Juan Domínguez, que había trabajado con La Ribot en El gran game y con Olga Mesa en Más público, más privado, creó en 2002 una pieza titulada Todos los buenos espías tienen mi edad, en la que proponía una sustitución del material sensible habitual en escena por una palabra sometida a un cierto tratamiento sensible. El espectador sustituía la mirada por la lectura, pero la lectura estaba condicionada por un tiempo y una presencia impuestas por el manipulador de las cartulinas, a quien reconocíamos como autor. La abstracción de los textos estaba corregida por el tratamiento visual de las palabras, de distintos tamaños, densidades y colores (según su categoría sintáctica o su contenido semántico), en tanto la linealidad se veía corregida por el reconocimiento de los textos como huellas de la voz de un cuerpo presente: el tránsito de la lectura a la oralidad se producía de manera inmediata. Y esta oralidad remitía a un proceso abierto, a una narración que en este caso sí prescindía por completo de la linealidad para ramificarse en una multiplicidad de opciones.

Como todo proceso, el de Juan Domínguez estuvo plagado de interrupciones, dispersiones, vacilaciones, contaminado por impresiones cotidianas, recuerdos, vivencias emocionales, golpes de realidad y sometido a la disciplina que el propio autor se impuso en el manejo del tiempo, del espacio, y del código… El autor-manipulador conseguía que el espectador penetrara poco a poco, sin quererlo y con placer, en los vaivenes del proceso creativo, hasta dimensiones muy profundas, y que se sintiera cómodo ahí. A pesar de que el acomodo que se le ofrecía era algo a primera vista tan incómodo como el juego de los códigos, ya que toda la pieza no era más que la codificación de un proceso coreográfico interrumpido antes de su materialización física. Al mismo tiempo que el espectador iba leyendo las tarjetas, realizaba una doble lectura: por una parte, leía el proceso de trabajo; por otra, podía prestar atención al código mismo, y trazar puentes con otros códigos: hacia las fotos de Santos, las novelas no escritas de Borges, los proyectos de vidas de Sophie Calle…, todos ellos entremezclándose en el texto, en una enriquecedora mezcla de experiencia personal y ampliación libre. En este marco, lo anecdótico podía convertirse en signo y la experiencia cotidiana, sin perder su cotidianidad, adquirir rango de discurso.

La capacidad de la palabra para traducir el resto de los códigos podría poner en cuestión la tesis de McLuhan; sin embargo, la eficacia de esta pieza residía precisamente en cómo la palabra se aliaba con el cuerpo y con la visualidad en la generación de un espacio que, desde una aparente bidimensionalidad, por medio de una situación estática y una oralidad congelada, nos trasladaba a un espacio resonante efectivo. La mirada no tiene por qué ser necesariamente vista, puede ser escuchada. El espectador puede también escuchar la mirada. Aunque en esta pieza más bien se miraba la escucha. Escuchada o vista, la mirada siempre está fuera. Por ello resulta fascinante, por ello también es contemplada como amenaza. La tentativa de neutralizar la mirada y convertirla en otra cosa no respondería entonces tanto a una voluntad efectiva de diálogo, de interlocución (imposible en el contexto de lo espectacular) cuanto a un deseo de amortiguar el riesgo, el abismo que se abre en el borde de la exposición y el choque de la alteridad. Dos tensiones contrapuestas intervienen: el deseo de ser mirado para de ese modo garantizar la propia condición de sujeto que actúa y la voluntad de disolver la mirada para hacer posible una comunicación efectiva, liberada de la objetualización a la que el sujeto inevitablemente se expone. Pero esa tensión funciona igualmente del lado del espectador, que aspira a ser mirado por el coreógrafo o por el espectáculo mismo para de ese modo ser algo más que ojo (¿palabra?, ¿acción?), y que sin embargo al mismo tiempo desea permanecer oculto para de ese modo mantener el riesgo de caer en un juego cuyas reglas no conoce, un juego que construye una realidad que le es ajena. Es en esa tensión donde se instala el trabajo de la mirada, es sobre esa base inestable sobre la que se construye la arquitectura que hace posible una espectacularidad que se contradice a sí misma, que se reta a sí misma en su propio núcleo.

La mirada, como la danza, se construye en el tiempo, y éste puede sustituir en ocasiones al generado por el movimiento perdido de la arquitectura escénica. Estática, la mirada no tiene lugar: su inclusión solo puede ser una promesa, su participación una ficción amable. Sólo la mirada dinámica, la mirada que se activa en el proceso puede derivar funcional para una arquitectura siempre efímera, necesariamente efímera: la mirada que acepta la combinatoria de los códigos y se disuelve en el metalenguaje, la mirada que se invierte y busca en la memoria corporal unas imágenes que nunca soportarían la inmaterialidad, la mirada que se niega a sí misma en la escucha del espacio resonante, o la mirada que se presta a la subsidiaridad de una comunicación entre individuos, a la participación efectiva en el juego que construye realidades alternativas. Con esa mirada, coreógrafos y espectadores pueden construir arquitecturas siempre inestables, amenazadas por el accidente, por la oscuridad, por la interrupción o por la huida, pero también cargadas de una intensidad no ficcional, de una posibilidad real de hacer efectiva la convivencia.

II. Miradas

1. La mirada que ofrece

Raymund Hoghe es autor de dispositivos para la mirada, en los que su presencia (y la de su cuerpo) indica una voluntad inequívoca de presencia compartida analogable a la de aquellas coreógrafas que pensaron el amor como tema central de sus propuestas. El amor era de hecho también el tema de sus Lettere amorose (2000), una pieza en la que Hoghe construía laboriosa y delicadamente sus instalaciones sobre el escenario con el fin de crear el tempo y el ambiente adecuado para la escucha de las tres cartas de amor, tan distintas y tan dolorosas. Hoghe se esforzaba por ponerse a sí mismo en condiciones de decir y de sentir el dolor ajeno, sabiendo que ésa era una tarea imposible. El espectador que escuchaba la “carta a Europa” que un niño guineano había escrito momentos antes de esconderse en el tren de aterrizaje de un avión con destino a Bruselas, podía sentirse conmovido por las palabras y podía creer comprender e incluso reconocerse en el dolor del niño traicionado por unos sueños de cuyos orígenes y cuyas consecuencias somos responsables. Pero el espectador que veía el torso desnudo de Raymund Hoghe sabía que nunca podría comprender la experiencia de ese hombre ni identificarse con su dolor, aunque entendiera sus palabras y aunque quisiera responder a su invitación de amor. El espectador que veía las acciones realizadas por el autor durante la pieza, el parsimonioso extender y plegar telas, el cuidadoso poner y quitar objetos sobre el cuadrilátero escénico o sus tímidas danzas podría pensar que esas acciones eran asequibles a cualquiera y que él mismo podría ejecutarlas. Pero el espectador que escuchaba la carta que el padre de Hoghe escribió al niño después de abandonarle sabía que nunca sus manos serían las mismas, ni sus movimientos los mismos. La mirada y la escucha tensan un espacio de experiencia ampliado por la memoria, mostrando los límites engañosos de la espectacularidad sensible y la necesidad de situarse para obtener un retorno, que nunca satisfará la complejidad de nuestra experiencia, ni la mía ni la del otro, pero que puede aportar una ganancia de placer, de emoción o de conocimiento.

2. La mirada que viaja

Doce años después de convertir la escena en un laboratorio para diseccionar la mirada, objeto central de su primera pieza, Nom donné par l’auteur, Jerôme Bel decidió abandonar la fenomenología y aproximarse a la antropología: viajó hasta Tailandia y compuso un diálogo de miradas titulado Pichet Klunchun & Myself (2005). En la pieza se establecía un doble nivel de observación: el de cada uno de los intérpretes ante la demostración del otro, y el de los espectadores, que asistían a una especie de clase magistral durante la cual eran en cierto modo ignorados. La construcción de la mirada en este espectáculo ya no sólo atendía al control de los tiempos y los humores de la recepción, sino que iba más allá, proponiendo un inteligente tránsito que descolocaba una y otra vez al espectador, obligándole, en este caso con un método diferente, a hacerse consciente de su situación. Si al inicio de la pieza la mirada de Jerôme Bel podía ser ingenuamente criticada por el espectador como colonial, a medida que la demostración avanzaba, el espectador mismo iría siendo cautivado por la destreza técnica del bailarín tailandés, cayendo así en una admiración premoderna que le situaría de parte de Klunchun y en contra de Bel, asumiendo él mismo una actitud “colonial” (que otorga al otro la habilidad técnica pero no la conciencia crítica). La reconciliación del espectador con Bel comenzaba cuando éste intentaba aprender en vano los pasos, los movimientos y los gestos ejecutados brillantemente por Klunchun. Su torpeza como ejecutante lo igualaba a los espectadores, parecía condenarle a la función de mirón. Nadie confiaba en que pudiera haber una devolución: ningún espectador conocedor de los trabajos previos de Bel podría imaginar cómo éste sería capaz de aproximarse al tipo de demostración realizada por Klunchun. Sin embargo, Bel, que jugaba a la complicidad con el espectador sumándose él mismo a ese escepticismo, lograba explicar a Klunchun su trayectoria y cuál es el sentido que para él tiene la creación contemporánea. Klunchun se convertía entonces en un espectador que mira, pero que sobre todo escucha. Y, para decepción de los espectadores malintencionados (es decir, para aquellos que ansían un retorno rápido a la premodernidad), comprende.

3. La mirada que mira

¿Qué miran los ojos de Luiz Abreu cuando se hace la luz sobre el escenario de la Samba para un crioulo doido (2005)? Sus ojos se han transformado en cáscaras de huevo, rígidas e impenetrables. ¿Por qué no nos mira? ¿Por qué no deja que le miremos? Aunque ¿cómo podríamos mirarle si los nuestros han quedado atrapados en ese enorme telón de banderas que como una atrayente tela de araña captura una y otra vez las miradas. ¿Se esconde la araña detrás de los ojos? Todo era más fácil cuando no se podía ver, cuando el cuerpo del bailarín-coreógrafo era apenas una insinuación, y el exotismo de esa silueta queer permitía el libre vuelo de las imágenes. Entonces deseábamos penetrar entre las sombras. Pero cuando finalmente se nos dio la oportunidad de ver, habríamos querido ver menos. Porque en realidad no estábamos viendo, más bien nos estaban viendo, aquellas imágenes nos interrogaban con una insistencia que interrumpía el placer que la imagen y la danza sin duda ofrecían. El espectador quisiera liberarse del tópico turístico, concentrarse en el discurso y compartir el dolor histórico y personal que subyace a esas contorsiones plásticas del cuello, de los omóplatos de los omóplatos, a la exhibición de la sonrisa y del pene danzante, de la bandera agujereada a la altura de las partes blandas del cuerpo y al ejercicio final de antropofagia invertida: ¿quién come a quién, la bandera al cuerpo o el cuerpo a la bandera? El espectador quisiera liberarse de su estúpida risa de blanco occidental y comprender corporalmente todo lo que la samba cantada por Elsa Soares nos anunciaba: “A carne… A carne mais barata… A carne mais barata do mercado… A carne mais barata do mercado é a carne negra”. Curtido en años de colonialismo, el turista cultural se comporta como se espera de él: aprovecha su oportunidad y se entrega al disfrute. Pero la oferta de placer de ese cuerpo de negro/negra encerraba una amenaza. Algo distorsiona la alegre samba y la contemplación del cuerpo monumental, una mirada que se esconde tras la superficie reflectante de los ojos del bailarín, una mirada que sale del cuerpo negro y, que en cuanto cuerpo subjetivo, nos demanda una respuesta que sólo en el ámbito de la política puede escapar tanto a la espectacularidad ingenua como a la decadente melancolía.

4. La mirada- memoria

Memoria (2008) forzaba al espectador a una reflexión sobre su posicionamiento en el campo de la mirada y a una toma constante de decisiones sobre cómo situarse en ese campo; en sentido literal, pues la duración de la pieza en su versión original (ocho horas) obligaba a que cada uno decidiera cuándo empezar, cuándo descansar, cuándo volver y cuándo terminar; pero también en sentido político, pues el espectáculo remitía a unos tiempos, los de la revolución cultural en China, que diferentes espectadores podían comprender desde posiciones muy diversas. La cuestión de la mirada había ocupado un lugar central en la trayectoria de Living Dance Studio, la compañía dirigida por la coreógrafa Wen Hui y del realizador cinematográfico Wu Wenguang. En piezas anteriores, el espectador se veía obligado a situarsesiempre en ese doble sentido: en cuanto espectador y en cuanto individuo. En cuanto espectador, debía buscar su lugar: Informe sobre dar a luz (1999) era una instal-acción que debía ser recorrida y en cuyo interior el espectador podía decidir sus tiempos; Danza con trabajadores de granja (2001) se presentó en una nave en construcción y los espectadores eran invitados a asistir a un momento del proceso en un espacio que más que nunca pertenecía a los otros, a los trabajadores-intérpretes que actuaban en el mismo. Pero también en cuanto individuo, cada espectador debía confrontarse con las piezas poniendo en juego sus condicionantes culturales y afectivos: una apuesta por la recepción individualizada, que sigue siendo un reto en el contexto de la cultura de masas y que en el momento actual adquiere relevancia política, y una apuesta también por la comunicación que asume el reto de la alteridad sin pretender disolverla.

En Memoria, se proponía una nueva inversión de la mirada. La inversión implica, en sentido literal, un volver la vista atrás, pero ese volver la vista atrás es una metáfora, pues no miramos realmente el pasado, sino que más bien lo re-imaginamos. Al re-imaginarlo, los recuerdos sensibles se asocian a las experiencias afectivas y a la memoria misma del cuerpo; en la memoria, cuerpo e imagen se interpenetran de un modo difícilmente imaginable en la experiencia cotidiana. Wen Hui declaraba que su primer estímulo para la composición de la pieza partía de una memoria corporal asociada a las viejas canciones de la revolución cultural que ella escuchó de niña, y que le llevaron a su cama, cubierta por un mosquitero, sobre la que ejecutó sus primeras danzas ante los familiares. Esta memoria corporal establecía la estructura escenográfica y narrativa del espectáculo, que se completaba con secuencias de un documental de Wenguang sobre los guardias rojos y diversos testimonios tejidos física y verbalmente por la actriz Feng Dehua. La memoria corporal era en primer lugar repetitiva; de ahí que durante ocho horas Wen Hui ejecutara una secuencia cíclica, sólo modificada por las intervenciones puntuales de Wenguang sobre su cuerpo; de ahí que en determinados momentos, su cuerpo se sumara al de las actrices de las “óperas modelo” en la repetición de aquellas danzas revolucionarias, cargadas de optimismo y artificial ingenuidad, que penetraron indeleblemente en su imaginario infantil.

Pero recordar exige también dejar de mirar la realidad actual para concentrar el esfuerzo de la imaginación en el pasado, es decir, recordar exige cerrar los ojos. Esto es lo que hacía Wen Hui: volverse sobre su propio cuerpo, buscar en el interior del mismo las experiencias de aquel tiempo pasado enterradas en la memoria de los músculos, de los gestos, de las posiciones, de las sensaciones. Esto es lo que hacía Feng Dehua: apartar la vista de la imagen y concentrarla en la escritura, en las palabras que ella misma caligrafíaba sobre el tablero de la máquina de coser y que en ocasiones se proyectaban ampliadas sobre el gigantesco mosquitero-pantalla, o en las palabras que pronunciaba durante sus recorridos cíclicos en torno al escenario empujando pacientemente su instrumento de tejido-escritura. Y esto es lo que hacía, paradójicamente, el realizador Wu Wenguang, cuando renunciaba a sus ojos y sus manos de artista, es decir, a la cámara y a las imágenes, y entraba en escena, hablaba, actuaba, incluso bailaba; pero sobre todo cuando, en contraste con los primeros planos de los guardias rojos que recordaban su experiencia durante la revolución cultural en su documental, él proyectaba el primer plano de la parte posterior de su cabeza, cuidadosamente rasurada; sobre esa imagen de la cabeza hacia atrás se podía ver en transparencia a Wen Hui, cuyo cuerpo en ocasiones el propio Wenguang modificaba en una vana tentativa de aproximarlo a la imagen que él quería crear. ¿Y el espectador? A él correspondía que la máquina de la memoria no se detuviera, que esos cuerpos presentes en escena no se convirtieran en imágenes de archivo aplastadas bajo el peso de la historia, sino en sensaciones vivas que pueden una y otra vez actualizarse en experiencia.

5. La mirada que escucha

Tras el éxito de Todos los espías tienen mi edad (2002), ese despliegue de imaginación masculina contrastante con la reducción a la inmovilidad del propio cuerpo, anulado orgánicamente incluso en el proceso de envejecimiento mediante una máscara de sí mismo, Juan Dominguez decidió continuar su investigación sobre la metateatralidad en un espectáculo de grupo, The aplication (2005). En paralelo a la ficción de la representación practicada por Cuqui Jerez en The real fiction (2005), Domínguez insistió en el recurso a la verbalización imaginando un programa de televisión que sirve para construir la solicitud: los textos escritos proyectados sobre la pantalla se simultaneaban con la ejemplificación o cita efectiva de determinados momentos mediante la colaboración de un grupo de actores, así como con una interacción efectiva con los espectadores, a quienes se otorgaba igualmente el derecho a la palabra y a la réplica. La idea de construir un espectáculo que es en realidad el proyecto que se adjunta a la solicitud de ayuda para otra pieza (Shichimi Togarashi) permite a Juan Domínguez reflexionar humorísticamente sobre la ficción y la realidad del espectáculo mismo, sobre la superposición de lenguaje y metalenguaje, de presente y pasado. El espectador que mira la escena se confronta a un presente físico (el tiempo de la co-presencia), una realidad (la de los actores, la de la escena) y un lenguaje (el de la coreografía), pero el espectador que lee los textos que Juan Domínguez proyecta sobre la pantalla se ve constantemente vapuleado por la irrupción del pasado (el proceso de trabajo) y el futuro (el proyecto de la pieza que aún no existe). Debe acompañar una memoria que le resulta ajena e imaginar un proyecto que probablemente nunca se convertirá en representación efectiva. Al espectador no le queda otra salida que convertirse en cómplice de la construcción de una pieza metateatral, que no existiría sin su participación, sin su aceptación a entrar en el juego, es decir, sin la aceptación del “como si”, de la ficción que se superpone a las acciones reales de los actores, que sin embargo son definidas por el coreógrafo como meramente proyectuales. Cuando el coreógrafo se coloca las gafas que le permiten ver a todo el mundo desnudo y la imagen de las actrices y actores desnudos es proyectada sobre la pantalla, permitiendo al espectador situarse en la mirada del coreógrafo, no sólo se está recuperando un efecto mágico para la vieja caja escénica, se está poniendo en cuestión la diferencia entre la imaginación, la memoria y la realidad efectiva: ¿Qué es más real, la imagen de los cuerpos desnudos filmada antes, la imagen de los cuerpos vestidos que imitan a los cuerpos desnudos para hacer eficaz el efecto mágico o esos mismos cuerpos privados de la construcción icónica a que les somete el coreógrafo armado de sus gafas o de su cámara de vídeo? ¿Y cuál es consecuentemente el lugar reservado a la mirada? ¿La mirada que ve, la mirada que imagina, la mirada que escucha, la mirada que proyecta?

6. La mirada que toca

Olga Mesa se basó en una película sin imágenes del cineasta portugués Joao Cesar Monteiro[29] para inventar un Solo a ciegas (con lágrimas azules) (2008) que presentaba ciertos paralelismos con tentativas anteriores de coreógrafas como Mónica Valenciano o Barbara Manzetti para trabajar en la invisibilidad.[30] Que ésta era una pieza no para mirar, sino más bien una pieza para tocar, es algo que dejaba claro la coreógrafa al recibir al público con los ojos cerrados, apenas moviendo las manos, unas manos que tocarían no exactamente objetos, sino más bien constructos resultantes de una combinación de lo inmaterial (luz, sonido) y lo efímero (tiempo). Mediante los largos oscuros, Olga Mesa forzaba al espectador a cerrar también los ojos. Por si esto no fuera suficiente, ya al principio del solo su cuerpo obstruía el chorro de luz que proyectaba los fragmentos cinematográficos, recuperados de forma indirecta, oblicua, como la imagen misma del público, y como ésta, arbitrariamente recortada sobre un espejo. Al interferir con su cuerpo-carne la imagen cinematográfica, Mesa parecía insistir en la materialidad del cine, incluso cuando el soporte es ya electrónico y su imagen el resultado de una multiplicación de reflejos.

El cine es luz y el cuerpo es memoria. En la memoria del cuerpo habita el dolor de aquellos a quienes no se conoció. Habita también el impulso animal, la naturaleza extraña (y sin embargo reconocible en alguna de nuestras zonas oscuras). Y habita la disciplina, la disciplina conocida (la de nuestra educación como ciudadanos y como autores o consumidores de experiencias estéticas), la disciplina por conocer (la bailarina de tango, como víctima de una tortura). La memoria no se muestra en imágenes: se manifiesta primariamente como eco, como sonidos que retornan: imposible controlar su estructura, o prever su frecuencia. Las imágenes están ahí, debemos interpretar su flujo para escuchar. Olga Mesa invitaba a un juego de silencio, de referencias cruzadas, de penetración en el otro.

Y el espectador durante largos minutos privado de su condición de tal, comenzaba a disfrutar estéticamente en el momento en que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, cuando comprendía que las imágenes documentales que fragmentariamente observaba no le devolvían la realidad, sino la memoria (la memoria reside siempre en el cuerpo), cuando comprendía que la extrañeza del movimiento no es el resultado de construcciones caprichosas, sino una destilación de lo que nos resulta más próximo, y que ese cuerpo disfrazado o disciplinado es un deseo (tanto como un recuerdo), que no se construye en escena, que está en nosotros, muy cerca, y que lo podemos tocar. La experiencia estética se producía cuando el espectador asumía que las lágrimas azules no eran metafóricas ni líquidas, sino sólidas, escultóricas, y que, para comprender, debía cerrar los ojos y extender las manos hacia la oscuridad de su imaginación.

José A. Sánchez es catedrático de historia del arte en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte docencia de historia de las artes escénicas, la literatura y el cine. Ha publicado, entre otros, los libros Brecht y el Expresionismo(1992), Dramaturgias de la imagen (1994 y 1999), La escena moderna (1999) y Prácticas de lo real en la escena contemporánea (2007), así como numerosos artículos sobre teoría e historia de las artes escénicas, la literatura y el cine. Colaborador y miembro del consejo asesor de varias revistas internacionales y director de Cairon. Revista de estudios de danza. Actualmente dirige el grupo ARTEA. Investigación y creación escénica, el Archivo Virtual de Artes Escénicas: www.artescenicas.org y es codirector del Master en prácticas escénicas y cultura visual de la Universidad de Alcalá (Guadalajara/Madrid).

[1] “La bailarina -escribió- es la mujer dada en el aire, en el aparte, frente por frente, liberada, en su carne. Y entiéndase bien esto. La carne de la mujer es como un traje hechura de sastre, hechura del hombre, y así sólo frente a la bailarina es cuando me he visto más lejos de la mujer del hombre, y más sólo con la mujer de la mujer, corista de su traje de sastre. ¡Qué sola es la mirada, el ademán y la vida en una bailarina pantomímica!” (Ramón Gómez de la Serna, Teatro muerto, edición de Agustín Muñoz-Alonso López y Jesús Rubio Jiménez, Cátedra, Madrid, 1995, p. 482)

[2] Giorgio Agamben, “El yo, el ojo, la voz” (1980), La potencia del pensamiento (2008), Anagrama, Barcelona, p. 95.

[3] Idem, p. 97.

[4] Idem, p. 108.

[5] “Me interesa”, escribía Margarit, “esa sensación mágica que se tiene al enmarcar la realidad como si de cine se tratara, tan próxima y tan ajena a la vez. El espectador asiste como un voyeur occidental a una escena que sucede en el interior de una habitación de hotel, descubriendo la intimidad de un personaje que no actúa para el público, alguien que está atrapado en el silencio de sus pensamientos, de su espera, de su distracción de su soledad: un instante en el tiempo.” (Ángels Margarit, Mudançes, Mudances, Barcelona, 2000, p. 29).

[6] Dionisio Cañas, Memorias de un mirón (voyeurismo y sociedad), Plaza y Janés, Barcelona, 2002, p. 64)

[7] Slavoj Zizek, Lacrimae Rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio (2005), Debate, Barcelona, 2006, p. 98.

[8] Olga Mesa compuso Daisy Planet (1999) para una programación específica sobre el tema del amor en Teatro Pradillo. A partir de aquí arrancó una serie de piezas en espacios blancos, con uso de la cámara y del circuito cerrado, la exposición de lo privado y la inclusión del público: Más público, más privado (2001), Suite au dernier mot: au fond tout est surface (2002). Comentando El rato de José (2002), Idoia Zabaleta se asombraba: “Es raro yo quería hablar del tiempo y sin embargo tengo la sensación de estar hablando del amor”. María Muñoz, por su parte, concebía Atrás los ojos (2002) como “una reflexión sobre la separación y el amor”

[9] Jacques Lacan, “L’oeil et le regard”, en Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Éditions du Seuil, 1973, p. 84.

[10] Idem, p. 87.

[11] Idem, p. 98.

[12] “Puedo sentirme bajo la mirada de alguien cuyos ojos no puedo ver, sin siquiera indicar. Solo se requiere que haya algo que signifique para mí la posibilidad de que haya otros. Esta ventana, si se oscurece un poco y sin tengo razones para pensar que hay alguien detrás, es directamente una mirada.” ¿No queda perfectamente recogida esta concepción de la mirada en la escena típicamente hitchcockiana de un sujeto que se acerca a un objeto siniestro y amenazador; por lo general una casa? Encontramos en esta escena la versión más pura de la antinomia entre le ojo y la mirada: el ojo del sujeto ve la casa, pero la casa –el objeto- parece devolverle en cierto modo la mirada…” (Slavoj Zizek, o. cit., p. 96)

[13] Idem, p. 97.

[14] J. Lacan, o. cit., p. 111 y 121.

[15] Hal Foster, El retorno de lo real (1996), Akal, Madrid, 2001, p. 143.

[16] J. Lacan, o. cit., p. 116.

[17] Foster aporta diversos ejemplos de cómo artistas contemporáneos han intentado rasgar la “pantalla-tamiz” mediante el recurso a la obscenidad y la abyección. Foster, o. cit., pp. 150-156.

[18] Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, trad. de Agustín Neira, La Trotta, Madrid, 2003, p. 67.

[19] Dominique Païne, Le temps exposé, Cahiers du Cinema, Paris, 2002, p. 13.

[20] Gilles Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2 (1985), Paidós Comunicación, Buenos Aires, 2005, pp. 56ss., 219ss y 251ss.

[21] D. Païne, o. cit., p. 95.

[22] “Ce qui distingue le rêve de la réalité, c’est que l’homme qui songe ne peut engendrer un art: ses mains sommeillent. L’art se fait avec les mains. Elles sont l’instrument de la création, mais d’abord l’organe de la connaissance. La main est à l’origine même de toute création. Adam fut pétri dans le limon, comme une statue. Dans l’iconographie romane, Dieu ne soufflé par sur le globe du monde pour le lancer dans l’éther. Il le met en place en y portant la main. Et c’est une formidable main que Rodin, pour figurare l’oeuvre des six tours, fait jailler d’un bloc où sommeillent les forces du chaso” (Citado en D. Païne, o. cit., p. 96)

[23] « Le ralenti détrompe l’oeil, trouble la vraisemblance transparente entre les phases d’un mouvement. En ce sens, le ralenti es une sorte de conscience plastique de défilement filmique; il affirme ce dernier en tant que phénomène optique pour le spectatuer. Le ralenti est donc de l’ordre de l’aberration, toujours au sens de Baltrusaïtis, une aberration qui désillusionne. En revancha, le temps se représente illusoirement élastique, extensible, plastique et cela confère au réel un état iréel, incertain entre liquide et solide. » (Idem., p. 99.)

[24] Véase José A. Sánchez, “Moviendo fijamente la mirada”, en Cairon. Revista de estudios de danza, nº 11 (2008), pp. 45-48.

[25] Jacques Ancet, “Le Soleil”, en Quai Voltaire nº 11, 1994, p. 15, citado por Maryvonne Saison, Les théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain, L’Harmattan, París, 1998, pp. 72-74.

- [26] James Joyce, Ulises, Bruguera, Barcelona, 1979, vol. I, p. 121.

[27] Véase McLuhan, Marshal y Powers, B.R., La aldea global (1989), Gedisa, Barcelona, 1990, pp. 57-58.

[28] En una obra de 1990, McLuhan y B.R. Powers resumían del siguiente modo su visión sobre la transición del modelo visual al modelo resonante: “La estructura del espacio visual es un artefacto de la civilización occidental creado por el alfabetismo fonético griego. […] Es como el “ojo de la mente” o la imaginación visual que domina el pensamiento de los occidentales alfabetos, algunos de los cuales exigen una prueba ocular para la misma existencia. // La estructura del espacio acústico es el espacio natural de la naturaleza desnuda habitada por las personas analfabetas. Es como el “oído de la mente” o la imaginación acústica que domina el pensamiento de los humanos pre- y post-alfabetos […] Las estructuras de los espacios visual y acústico pueden ser consideradas como inconmensurables, como la historia y la eternidad, sin embargo, al mismo tiempo, tan complementarias como el arte y la ciencia o el biculturalismo.” (Marshal McLuhan y, B.R. Powers, La aldea global (1989), Barcelona, 1990, p. 58)

[29] Branca de neve (2000). Durante 75 minutos el espectador de cine se ve confrontado a una pantalla negra, siendo la experiencia cinematográfica desplazada a la banda sonora, es decir, a la escucha.

[30] Véase José A. Sánchez, “La construcción de la intimidad. Sobre un proceso de Barbara Manzetti”, Cairón, nº 6, 2000, pp. 71-79.